自分がどうしたいかわからない…..やりたいことが特にない……

このようになる原因と、解決する具体的な方法を3ステップで解説します。

人の顔色を伺って生きていると、自分の本音を押し隠すことに慣れてしまいます。

本音を隠し続けていると、

「自分はどうしたいんだっけ…?」

と本心や本音を見失ってしまうことになるでしょう。

GOAL-Bくん

GOAL-Bくんしかし、それは決しておかしなことではありません。

周囲の目を気にしていれば、「自分で決断して、その道を歩む」ということが怖くなってしまうのも当然です。

この記事を読むことで自分への理解が深まり、自信を持って人生を歩むきっかけを手にいれることができるはずです。

どうしたいかわからない人は、人生の計画を立てるところから始めてみてください。

GOAL-Bの独自ノウハウをまとめた人生設計シートを受け取ることで、何をすべきかが明確になり、漠然とした不安が解消されます。

以下のボタンからを受け取ってみてください。

「自分がどうしたいかわからない」が起こるたった1つの原因

まず始めに「自分がどうしたいかわからない」という状態に陥ってしまう原因の理解から始めましょう。

原因と構造の理解をすることで、より解像度高く自分の本音を掘り起こすことができます。

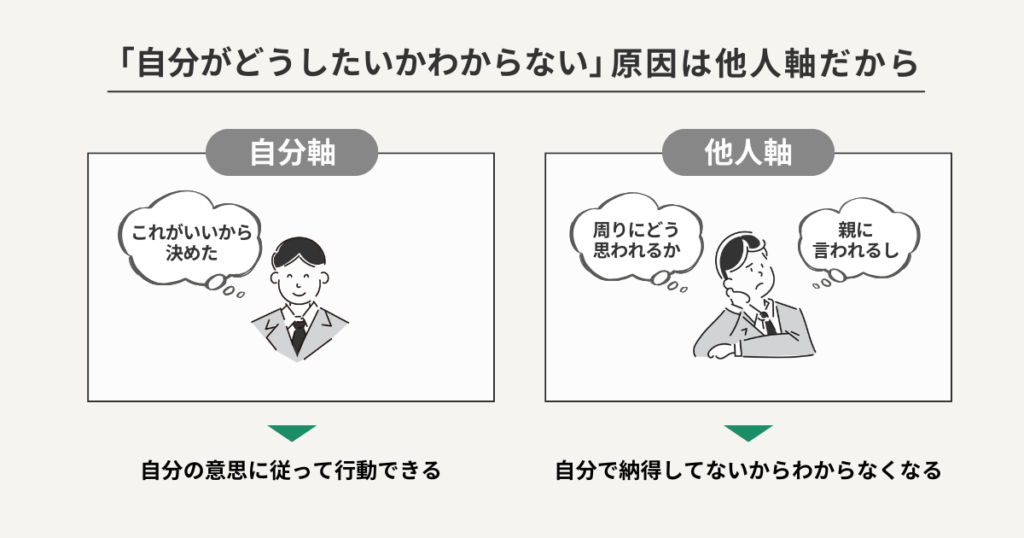

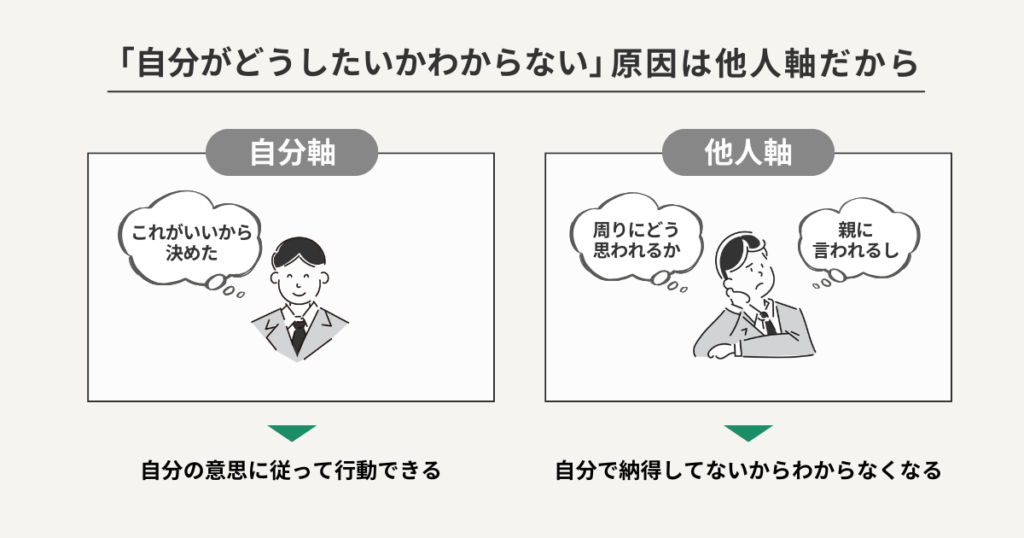

結論:自分軸で生きていないから

このような状態になってしまうのは、自分軸で生きていないことのが根本的な原因です。

「自分軸」の定義

「自分軸で生きる」ということは、「自己の核となる信念や価値観に基づいて生きること」を指します。

わかりやすく説明すると…

A・B・Cという選択肢があった時、「自分はBがいいからBにする」と自分の意志に従うこと。

仮に、親や友人から

「Bを選ぶのはおかしいからやめときな」

「Bとか私だったらありえない…」

という意見を受けたとしても、自分の意志を尊重し自分が望む決定を下すことを「自分軸で生きている」と言う。

なぜ自分軸で生きていないことが「自分がどうしたいかわからない」という状態を作り出しモヤモヤしてしまうのでしょうか?

自分の本音に蓋をして隠し、周囲の言っている事にあわせてしまうから、「本当は違うんだけどなぁ…」というモヤモヤが付きまとってしまうのです。

自分軸で生きられない6つの原因

では次に、自分軸で生きられない原因となっている6つの要素をそれぞれ解説していきます。

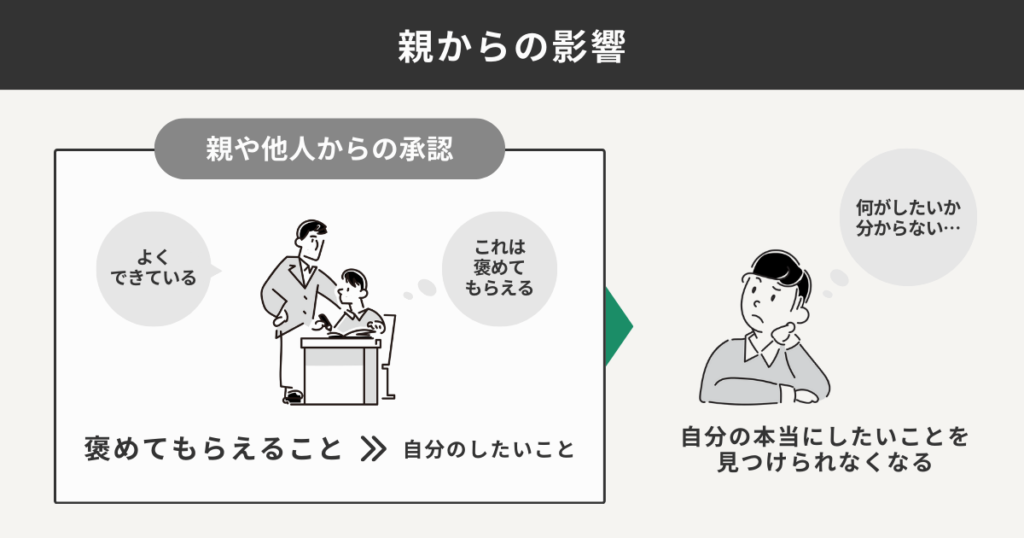

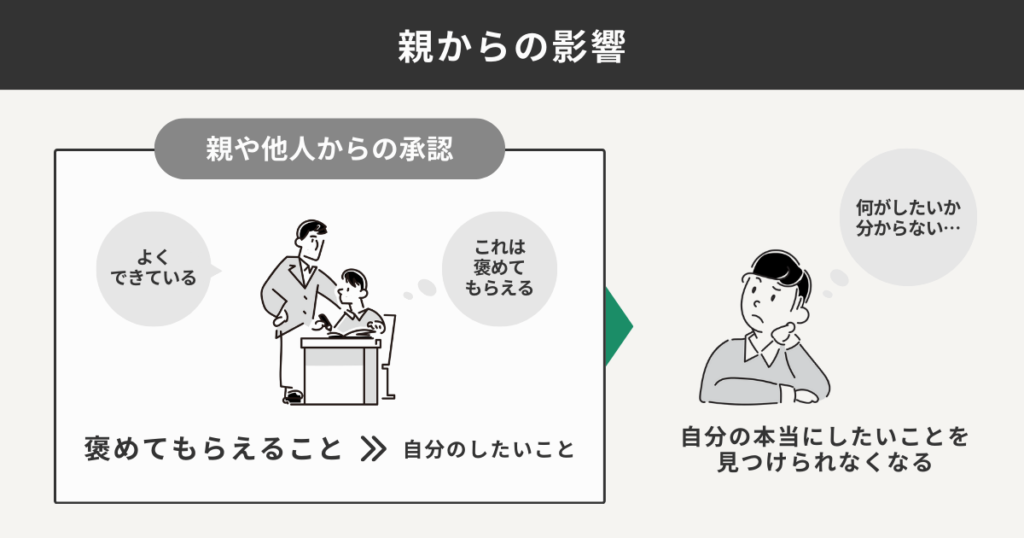

要因①:親からの影響

親は子供の成長において、最初の影響力を持つ絶対的な存在です。

親の一挙手一投足を見て、「それが正しいものである」という“価値観”や“常識”を学習していきます。

親の価値観や子供に向けられる期待が、その後の人生に強く影響してしまうことがあります。

また、子供は成長する過程で親の承認や愛情を求めます。

親の期待に応えようと、積極的に

「褒めてもらえること」

を優先してしまう傾向もあります。

選択する際の基準が「親や他人からの承認」になると、

「親に褒められるかどうか」

ばかりを気にするようになってしまいます。

自分自身の本当の願望や情熱を見つける際の妨げとなってしまうこともあるのです。

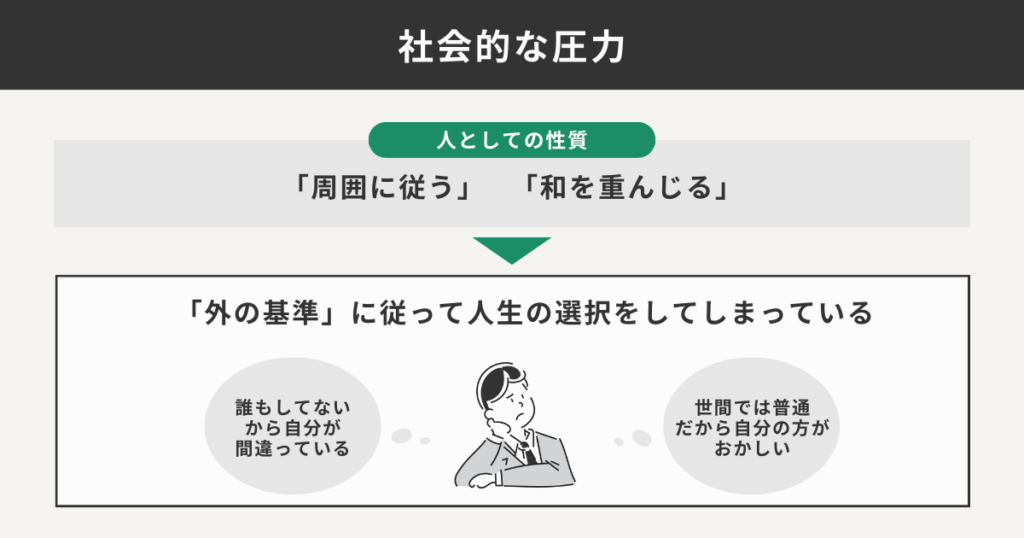

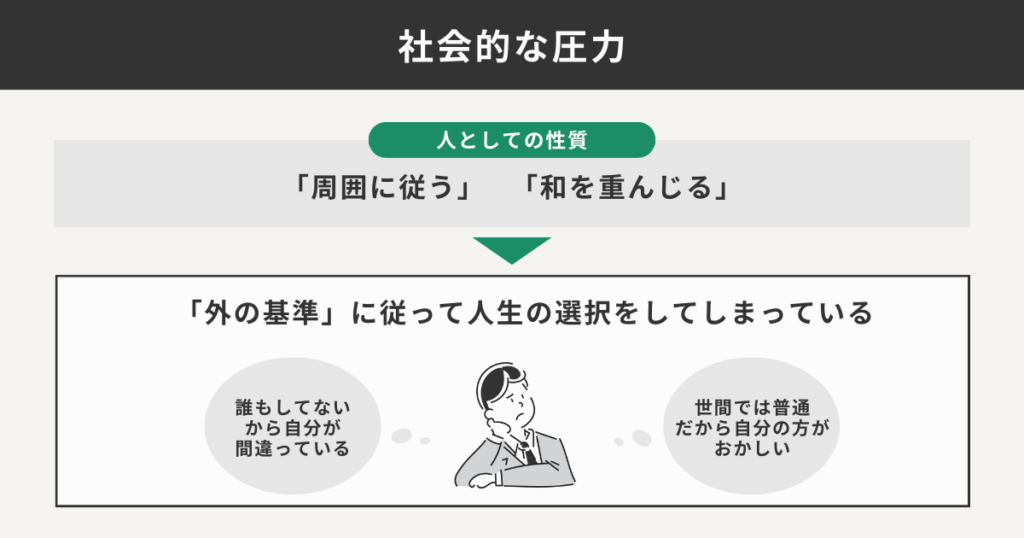

要因②:社会的な圧力

人間は社会的な動物です。

「周囲に従う」

「和を重んじる」

このような性質が備わっています。

その性質が「社会や周囲からの期待や規範に適合しなくてはならない」という強いプレッシャーになってしまうのです。

「世の中では誰もそんなことやってないから、それは変だ。間違っている。」

「世間のみんなは普通にやってるんだから、出来ない自分の方がおかしいんだ」

社会に合っていない自分を責めてしまうことは、誰しも一度は経験があることでしょう。

「外の基準」に従って人生の選択をしてしまっていると、自分がどうしたいのかがわからなくなってきます。

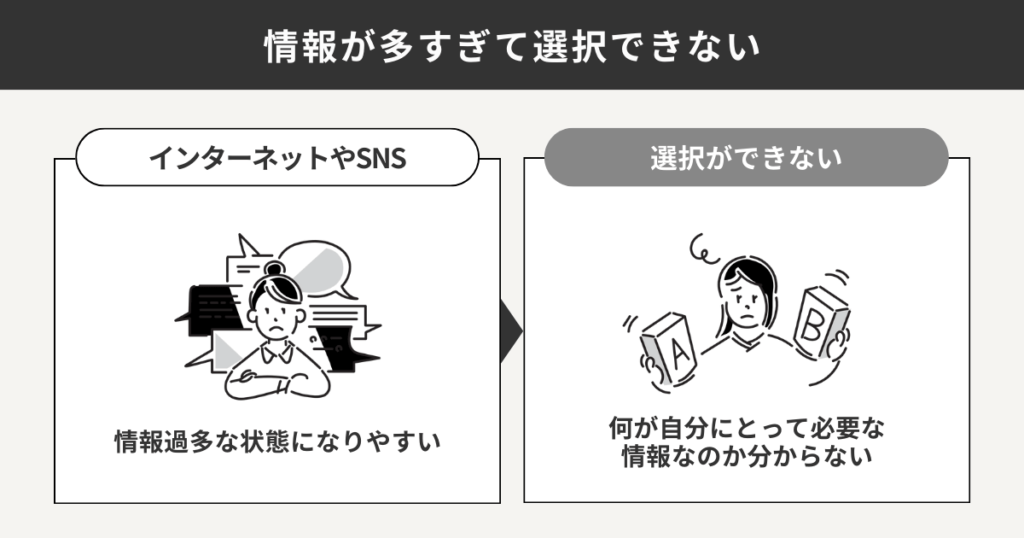

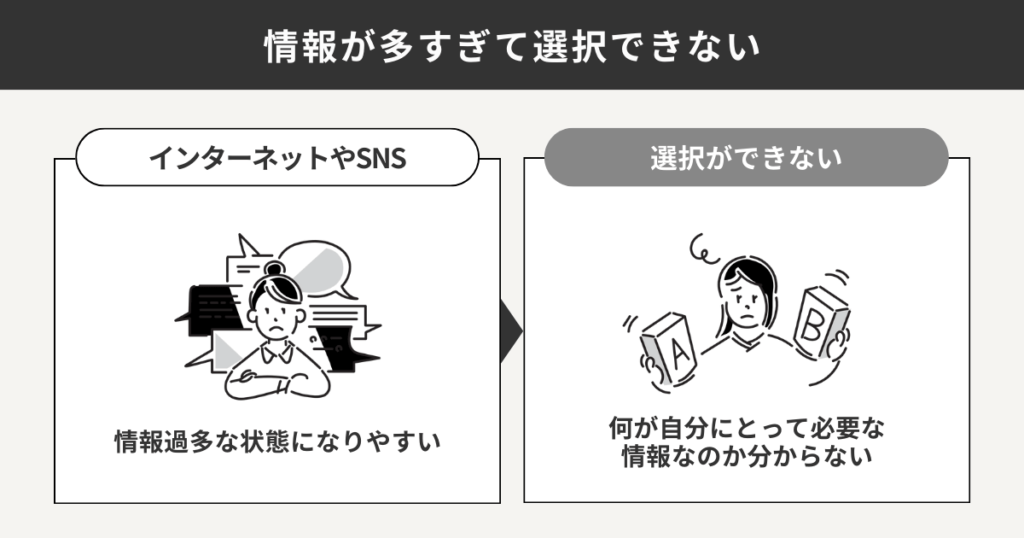

要因③:情報が多すぎて選択できない

インターネットやSNSの爆発的な普及により、さまざまな情報にアクセスできるようになりました。

しかしその反面、「情報の過多」という問題に直面していることもまた事実です。

個人で情報が簡単に発信できるようになった弊害として、「情報が何が自分にとって本当に適切な情報なのか」を見極めることが難しくなってしまったのです。

自分がどうしたいのかを決めようとしても、仕事の種類が多すぎて迷ってしまう人も多いはずです。

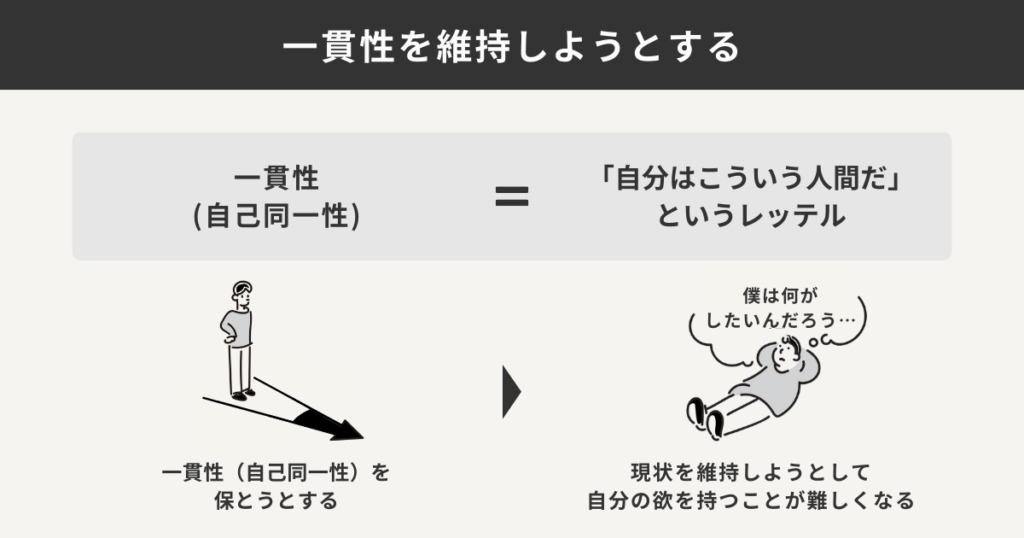

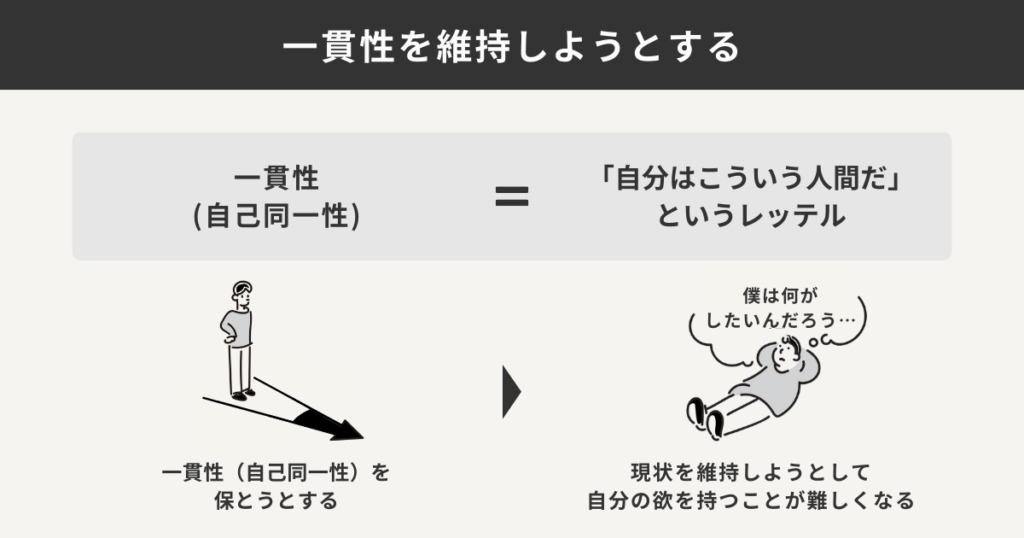

要因④:一貫性(自己同一性)を維持しようとする

「自己同一性」というのは、簡単に言えば「自分が自分に対して貼っているレッテル」です。

私たち人間は、そのレッテル、「自分はこういう人間だ」という意識に対して一貫性を保とうとする性質があります。

「自分はこういう人間だ」という意を貫こうとすることは、良いことのように思いますよね。

しかし、それがあだとなることもあるのです。

この一貫性(自己同一性)を保とうとする欲求が強すぎると、

- 「自分らしくない」と変化を避ける

- 「自分にはそんなのきっと合っていない」と挑戦を避ける

といったように、根拠のない決めつけによって、現状を維持しようとしてしまうのです。

その状態にはまってしまうと、自分の本音から出てくる欲を持つことが難しくなるでしょう。

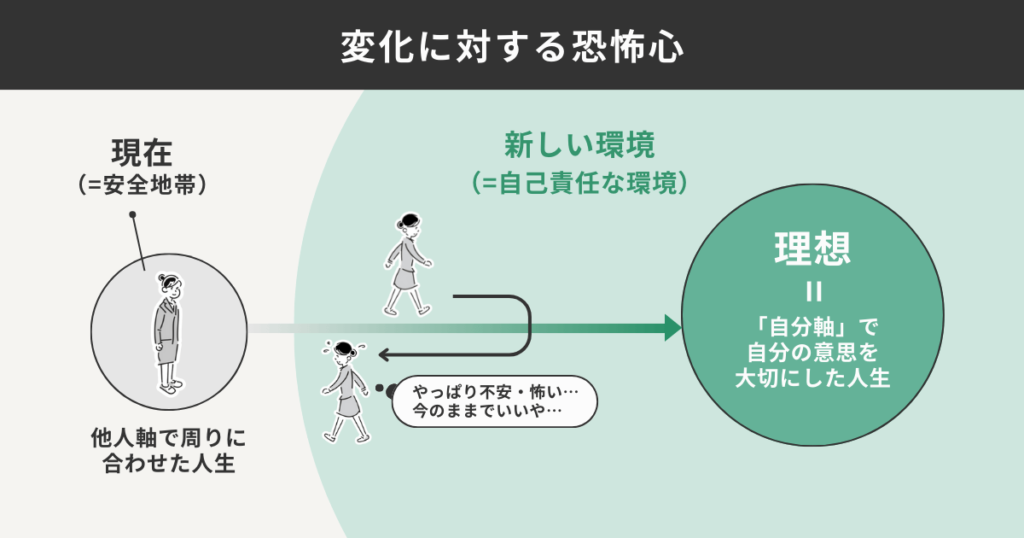

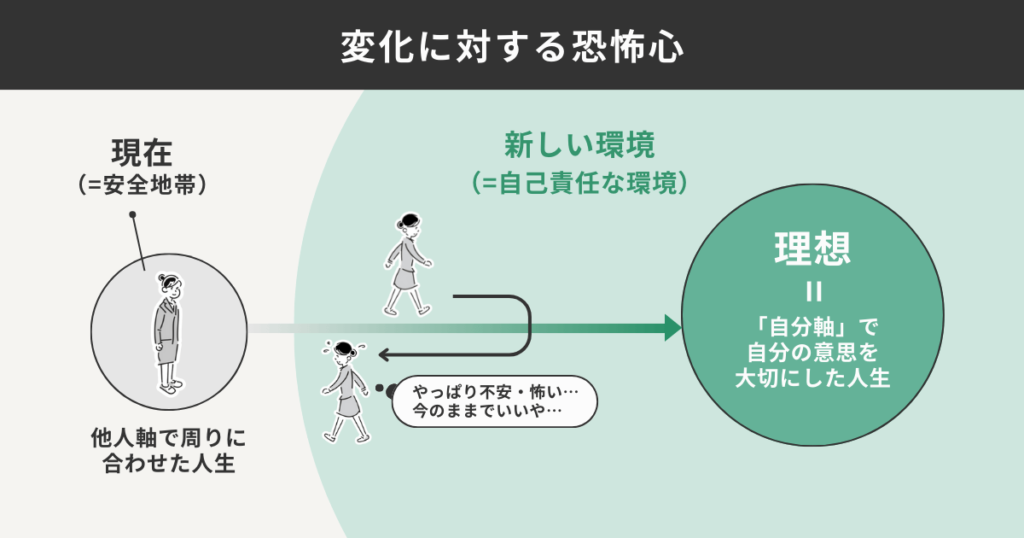

要因⑤:変化に対する恐怖心

「自分軸で生きる」ということは、同時に「変化を許容する」ということにもなります。

あなたはこれまでの人生で『他人から借りてきた判断軸』で生きてきたかもしれません。

その状態から「自分軸で生きる」という選択を取った場合、人間関係・いろいろな場面で変化が起こってくるはずです。

その未知への恐怖から不安が生じ、自分軸で生きることを避けてしまうのです。

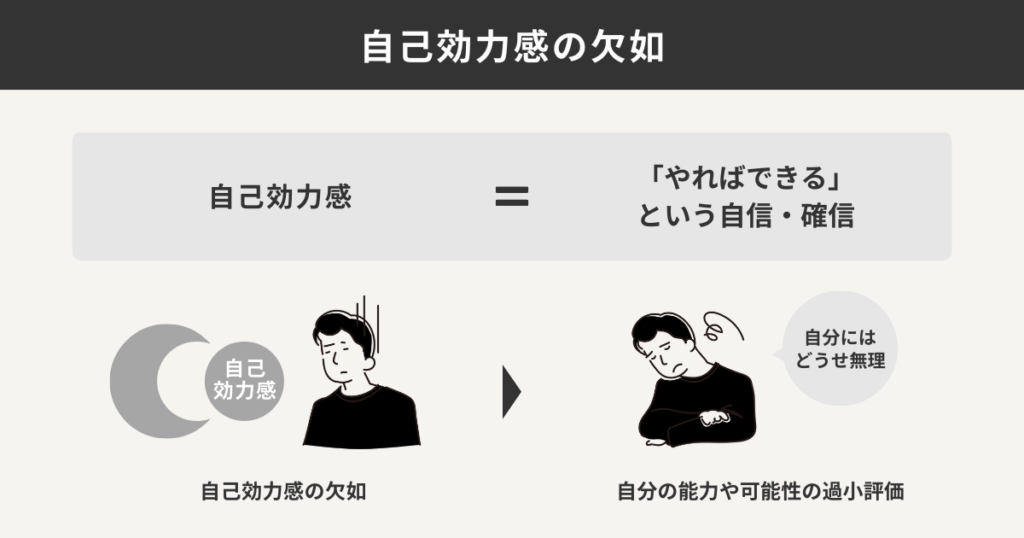

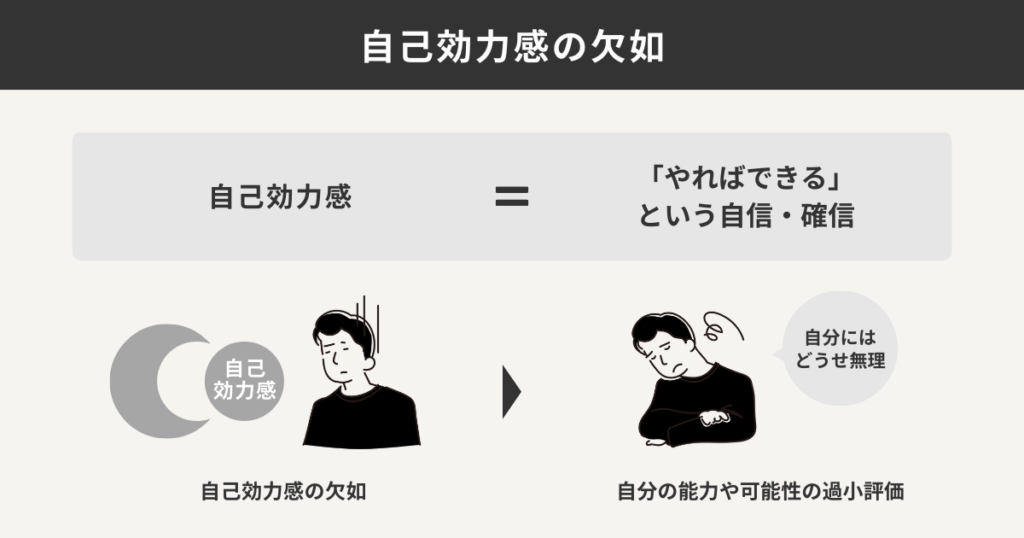

要因⑥:自己効力感の欠如

自己効力感とは、一言で言うと「やればできる」という自信・確信のことです。

- 成功体験の少なさ

- 過去の失敗や挫折

- 恥をかいて痛い思いをした経験

が重なると、自己効力感が低下してしまいます。

自己効力感が欠如していると、自分の能力や可能性を過小評価してしまい、何に対しても「自分にはどうせ無理」と無条件で諦めてしまいます。

これでは現実を変えることができません。

当然、現実が変わらないということは、さらに「どうせ無理」という意識を強化していくことは想像に難くないでしょう。

こうやって負のスパイラルにハマってしまい、自分軸の人生を放棄してしまうのです。

自分にしかない強みを見つけることで、自信にあふれた毎日を過ごすことができます。

以下のボタンから無料で受け取ってみてください。

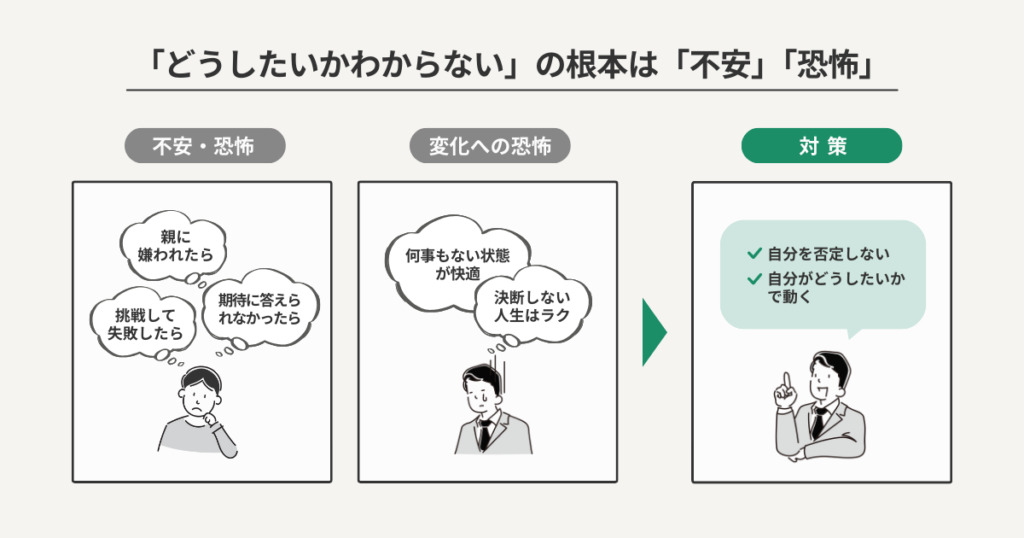

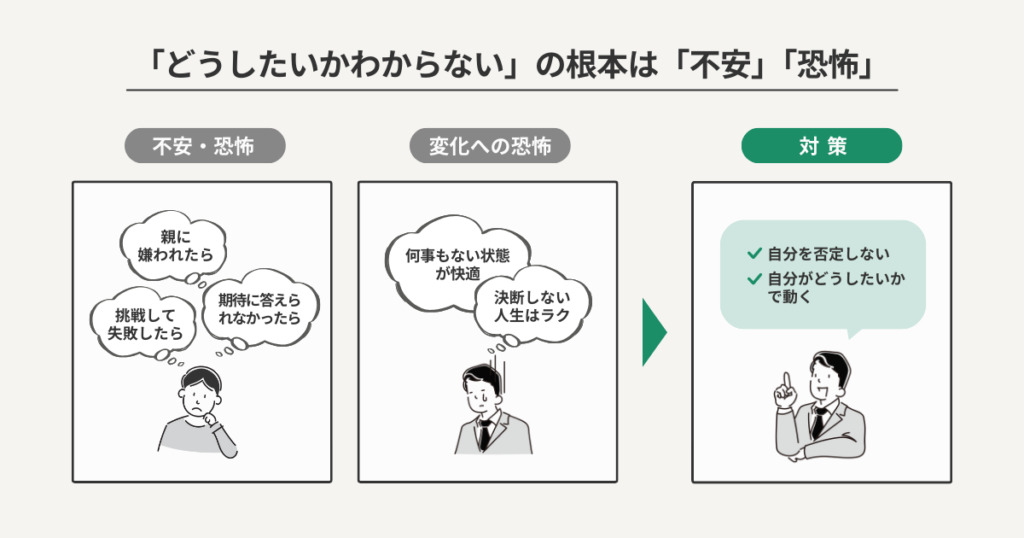

「自分がどうしたいかわからない」の根っこにあるのは「不安」「恐怖」

次に解説するのは、「心理的な構造・メカニズム」です。

- 構造を理解したうえで対策を打つか

- 何もわからずに対症療法的に対策を打つか

では全く意味が変わってきます。

客観的に「自分がどうしたいかわからない」という心理の構造を把握していきましょう。

前項で述べた6つの要因を突き詰めていくと、そこには共通して「不安」「恐怖」が根本にあることがわかります。

- 「親に嫌われたらどうしよう…」という不安や恐怖

- 「他人の期待に応えられなかったらどうしよう…」という不安や恐怖

- 「今までの自分と決別して辛いことが待ってたらどうしよう…」という不安や恐怖

- 「挑戦をして失敗したらどうしよう…」という不安や恐怖

この不安と恐怖が起こる心理的なメカニズムについて解説します。

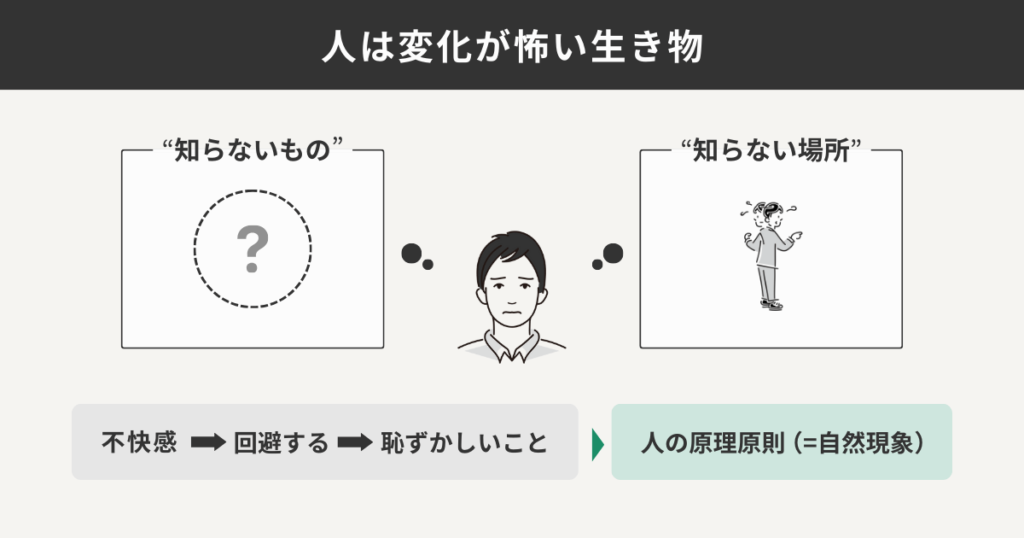

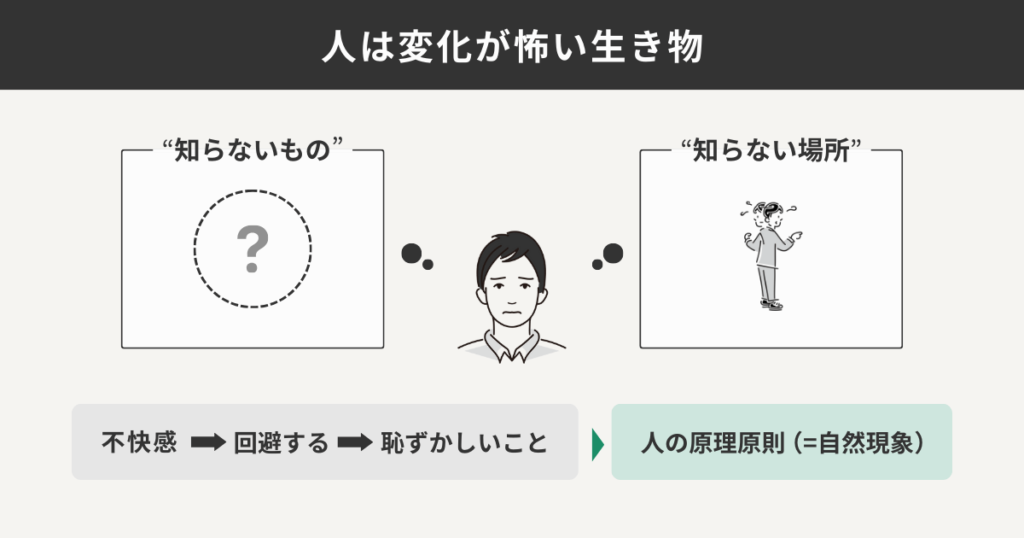

人は変化することが怖い生き物

そもそも私たち人間は、変化を怖がる生き物です。

狩猟時代を思い返してみましょう。

もしも「変化に恐怖する」という本能が無かった場合、様々な命の危機にさらされることになるでしょう。

変化や未知の物に対して恐怖を抱くからこそ、そういったリスクを回避して生きながらえてきたのです。

そのため、

- 「知らないもの」

- 「知らない場所」

に対して不快感を抱き、それを回避しようとすることに対して、恥じることも自分を責める必要性もありません。

「変化することが怖い」と思ってしまうことは、至って自然なことなのです。

「将来どうなるのかわからない…」という不安は、まさに「変化に対する恐怖心」が根本にあることを表しています。

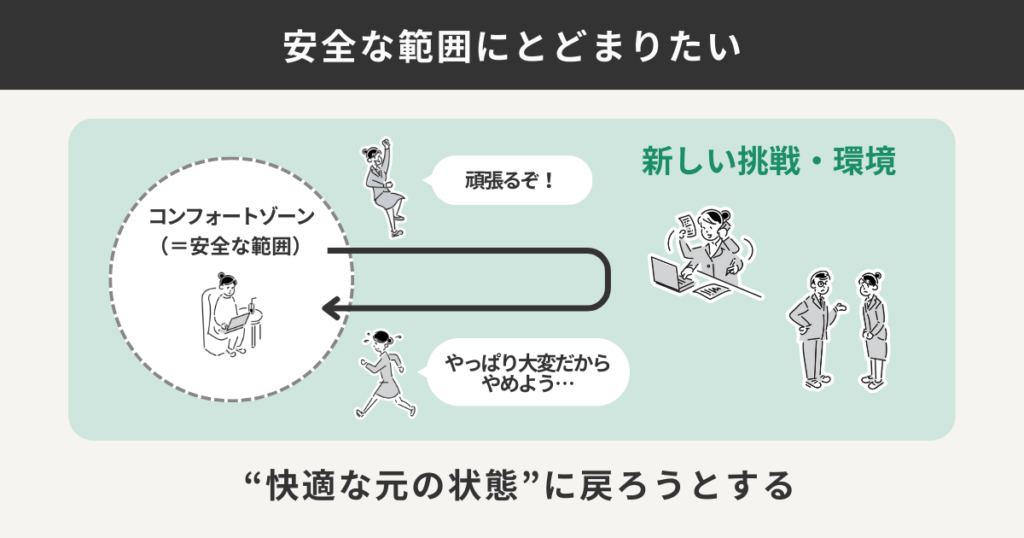

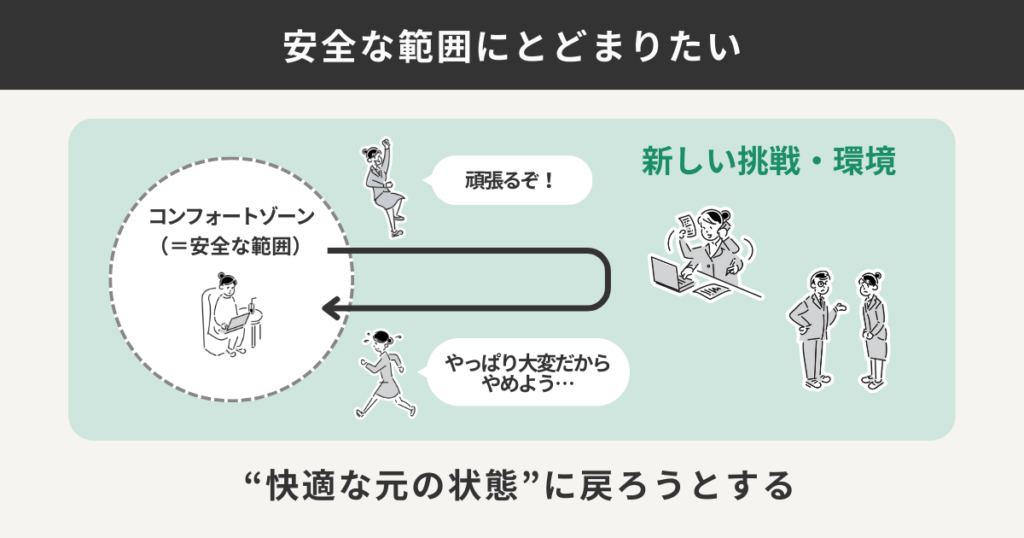

コンフォートゾーン(安全な範囲)にとどまりたい

簡単な思考実験をしてみましょう。

明日から親の借金を

肩代わりして月々10万円払ってね

と言われたらどうでしょう。

きっと多くの人は、

- 急いで専門家に掛け合う

- 貯金残高をチェックする

- 収支のバランスを見直す

「借金のなかった元の快適な状態」へと何とか戻ろうと必死になるはずです。

このように人は「何事もない快適な元の状態」に戻ろうとすることを動機として、その目的に沿った行動をする生き物なのです。

「決断しない」という選択は実は“ラク”

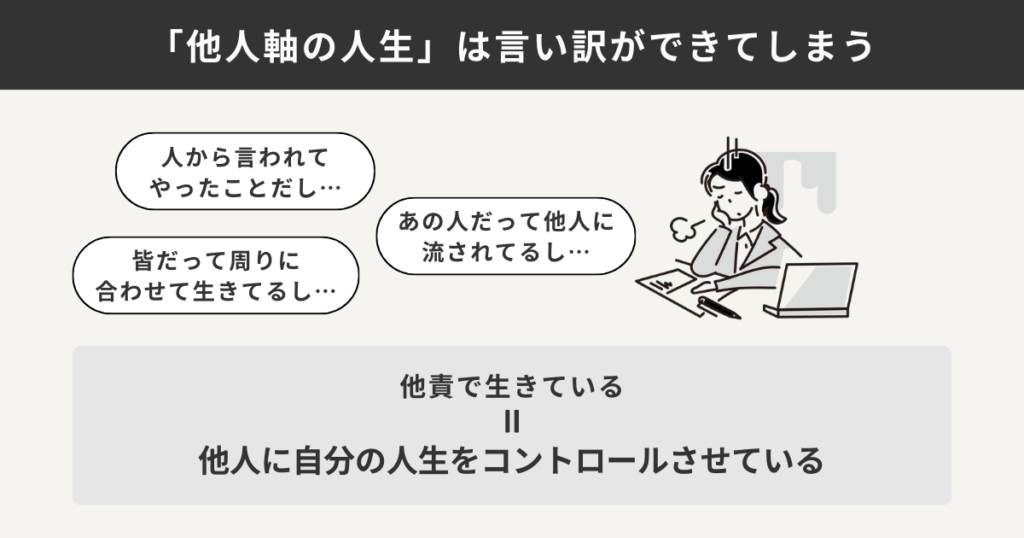

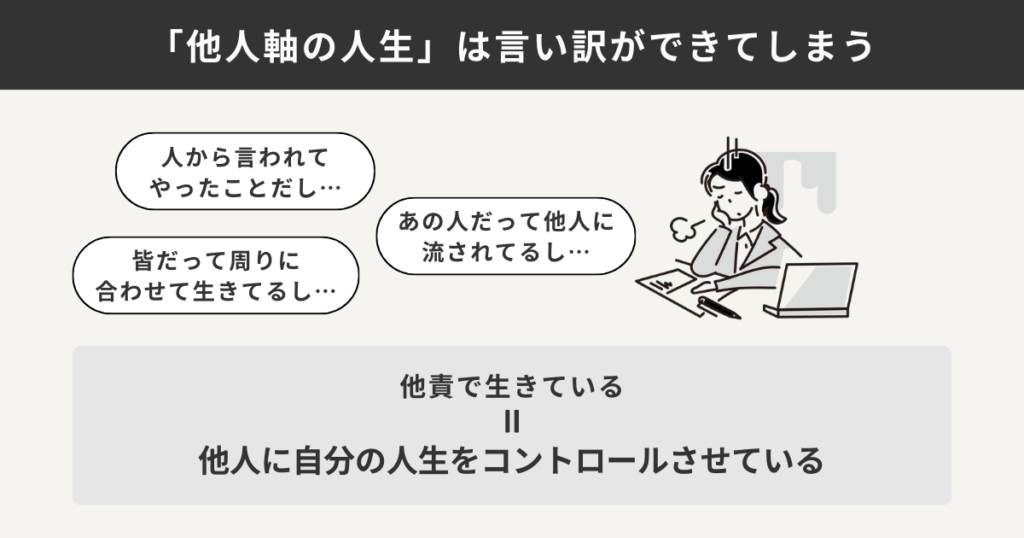

少し厳しい言い方をしてしまうと、「他人軸の人生」はラクなんです。

なぜならシンプルに、責任の所在が他者にあるのでいくらでも言い訳ができてしまうからです。

自分の意志で選び決断していなければ、いくらでも

- でもあの人から言われてやったことだし…

- あの人だって他人に流されてるし…

- 皆だって周りに合わせて生きてるっぽいし…

言い訳をして、現状を維持することを正当化できてしまいます。

責任から逃れられる人生は確かにラクです。

別にその人生を「悪である」として否定するつもりは全くありません。

しかし、他責で生きている以上「自分の人生を自分でコントロールすることはできない」という意識を強化してしまうことも忘れてはいけません。

それはすなわち、「自分の人生を他人にコントロールさせている」とも言えます。

否定しなくていい。認めて対策を打つ、以上。

ここまでの解説で、耳の痛くなるような話もあったかもしれません。

しかしそれは決して、あなたを責めたり、自己否定をさせるために言っているのではありません。

こういった

- 恐怖心

- 恐怖心からくるコンフォートゾーンの維持

- ラクな方、つらくない方を選択する

という性質は、人間である以上元から持っているもので、ある種仕方のないことです。

全くもって否定する必要性はありません。

ましてや「自分軸の作り方」なんてものは、義務教育でも教らないし、周囲の大人ですら教えてはくれません。

そもそも普通に生きていたら、こういった事実に気づくことすらできないのはある種当然なのです。

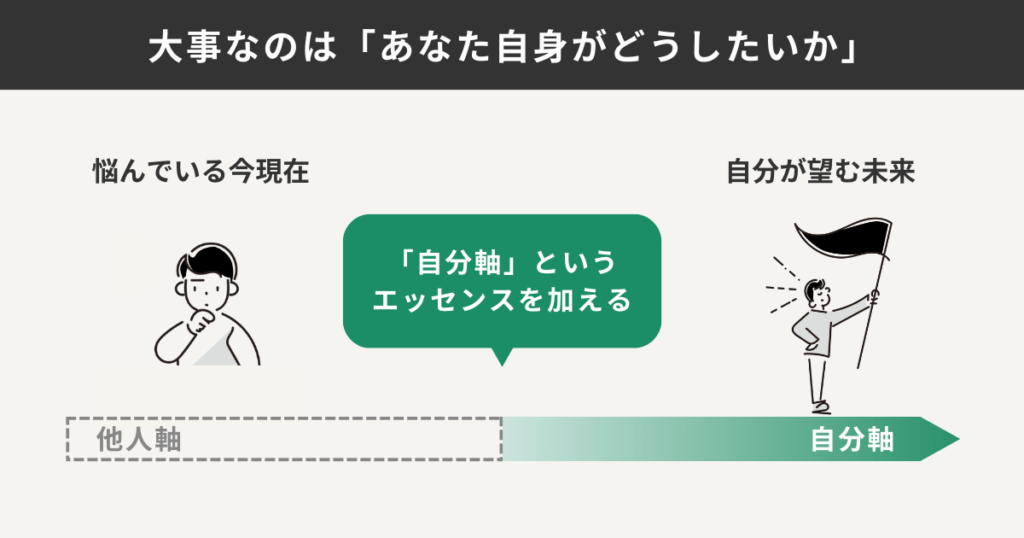

だからこそ、今この瞬間がチャンスです。

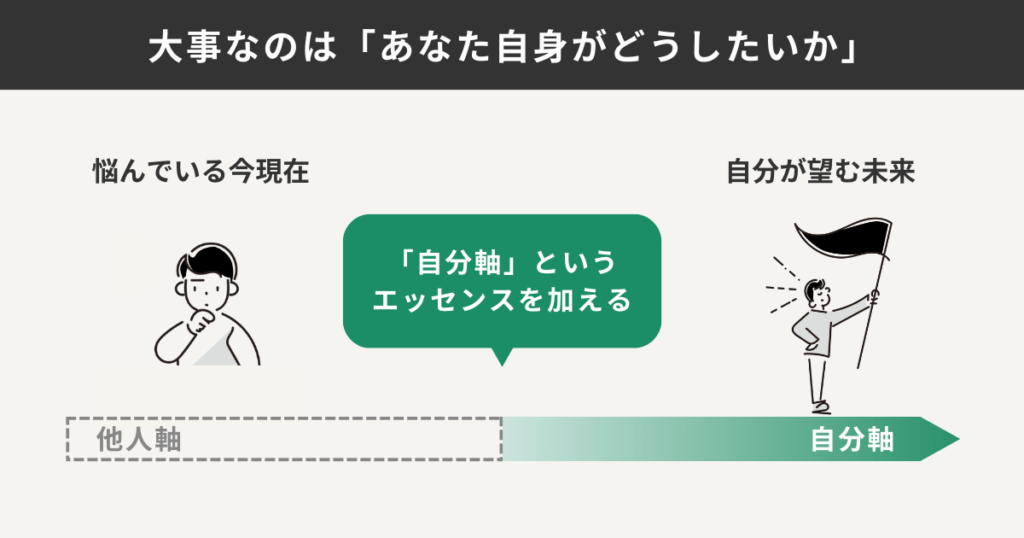

原因に気づいた今、人生の中で最も若い「今、この瞬間」から、自分が望む未来に向けて「自分軸」というエッセンスを加えていけばいいのです。

「自分軸の人生と他人軸の人生、どっちの方が正しいか」ということを論じるつもりはありません。

別にどちらの人生を選んでも、正解でも不正解でもありません。

大事なのは、「あなた自身がどうしたいか」だけです。

- 「できない自分」

- 「本音を隠して他人に従う自分」

を否定したところで、良くも悪くも目の前の現実は1ミリも変わりません。

であれば、意味のない自己否定をするなんてナンセンスだとは思いませんか?

\ 2,000名以上が申込みに殺到!/

※強引な勧誘は一切ありません

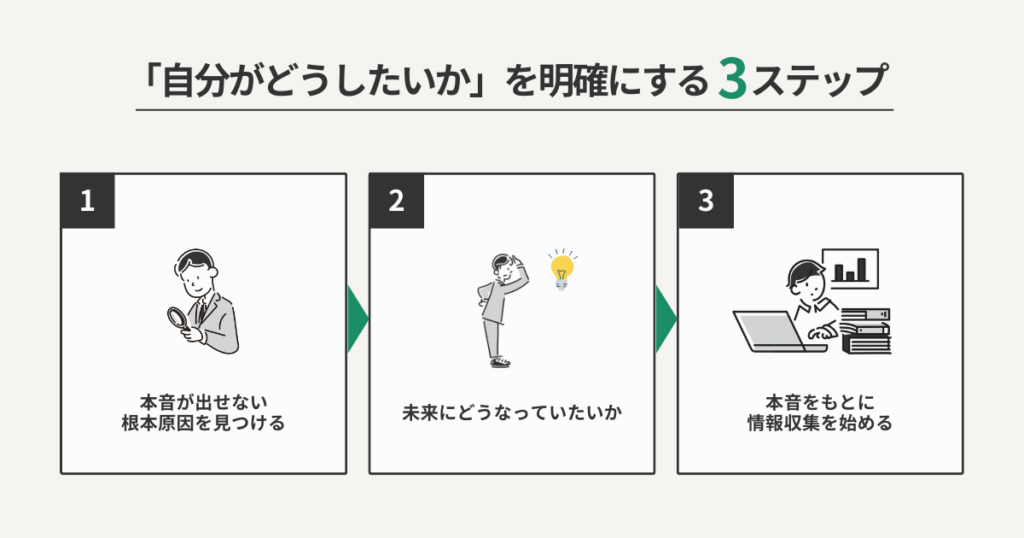

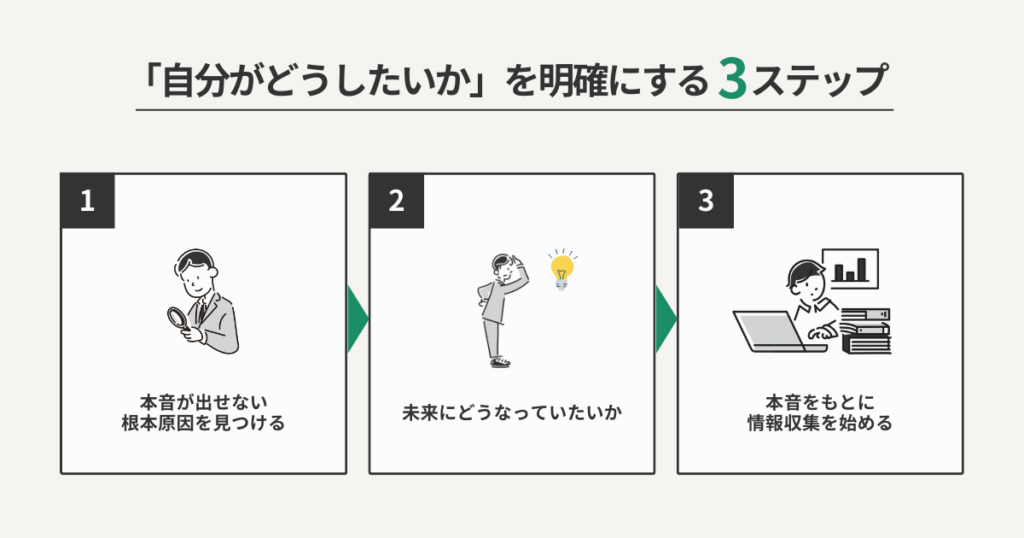

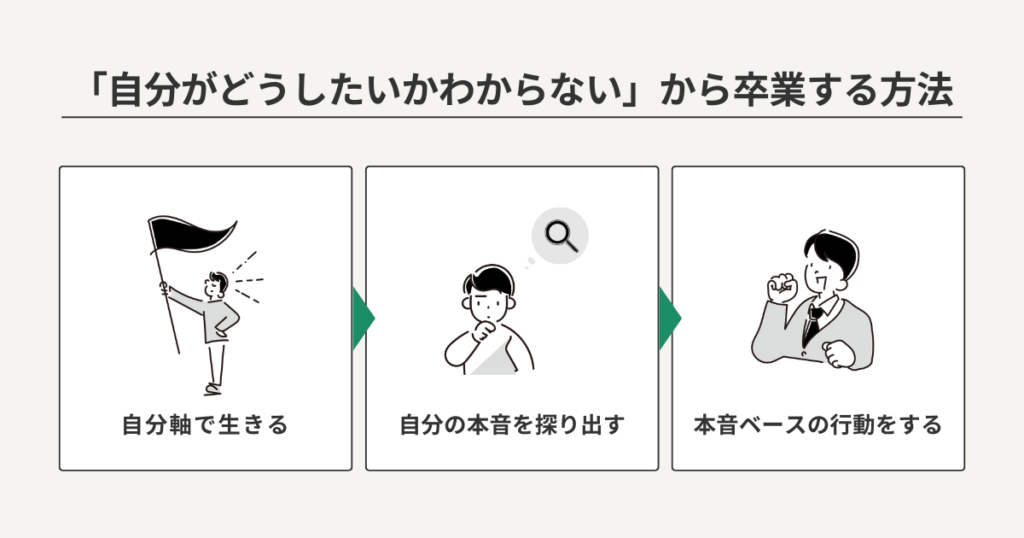

「自分がどうしたいか」を明確にする3ステップ

「自分がどうしたいかわからない」の原因と構造を理解していただきました。

次に、「自分がどうしたいか」を3ステップに沿って明確にしていきます。

ぜひ紙とペンを用意して取り組んでみてください。

じっくりと自分と向き合い、心の奥底に眠る本音を探っていきましょう。

ステップ①:本音が出せない根本原因を見つける

何よりもまず始めにやらなければならないことは、本音が出せない根本的な原因を探ることです。

本音に蓋をしているということは、何かしらそこに「隠そうとする心理的な原因」があります。

抱えている問題に対して「なぜそう思うのか?」と繰り返し質問をして、深堀りしていきましょう。

【具体例①】仕事の悩み「本当は仕事がつまらなくて辞めたい」

なぜやめられないのか?

↓

転職できるか心配

↓

なぜ心配なのか?

↓

自分にスキルがないから

↓

ではスキルを身に着けたらいいのでは?なぜそれができないのか?

↓

自分にはどうせ無理だと思うから

自問自答から見つかった根本原因

「仕事がつまらない」が原因ではない

→問題の表面的な部分にしかすぎず本音ではない

→表面的な「転職」という対処では問題が解決しない

「自分にはどうせ無理」という思い込みが原因

→可能性を否定していることが対処すべき根本的な原因。

【「可能性を否定する」という心理の背景】

→「変化への恐怖」

→「自己効力感の欠如」

【具体例②】恋愛の悩み「本当はもう相手のことが好きじゃない。他に好きな人がいる。」

なぜ別れられないのか?

↓

別れるのが怖いから

↓

なぜ怖いのか?

↓

好きな人と付き合えるかわからない

↓

なぜ付き合えないと怖いのか?

↓

恋人がいない状態は寂しい

↓

なぜ恋人がいないと寂しいのか?

↓

1人だと孤独で不安だから

自問自答から見つかった根本原因

「相手のことが好きじゃない」が原因

→問題の表面的な部分にしかすぎず本音ではない

→「別れる」「我慢する」という表面的な方法では解決しない

「1人だと孤独で不安」が原因

→孤独への不安や恐怖心が対処すべき根本的な原因。

【「1人だと孤独で不安」という心理の背景】

→「変化への恐怖」

→「自己評価の低さ」

人によって、「なぜ?」に対して出てくる答えは違ってきます。

そこにルールや答え・正解はありません。

自由に、感じたままに直感で解答しましょう。

徹底的に「自分がどう感じるか」のみに焦点を当てましょう。

根本原因を探り出すワーク

- 問題・悩みを明確に文章にする

- その問題に対して「なぜそう思うの?」と問いかけを繰り返す

- 問題の核となっている心理的な根本原因をクリアにする

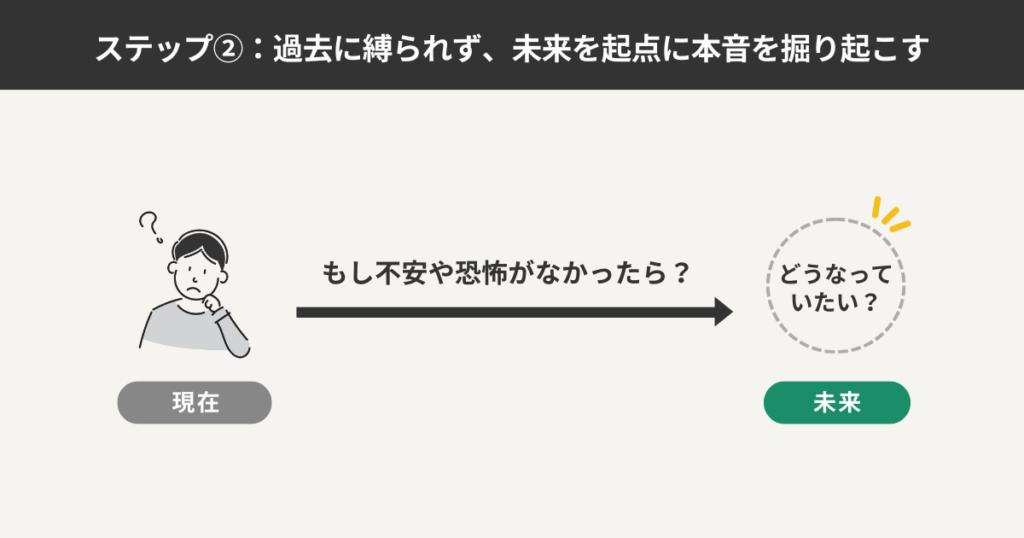

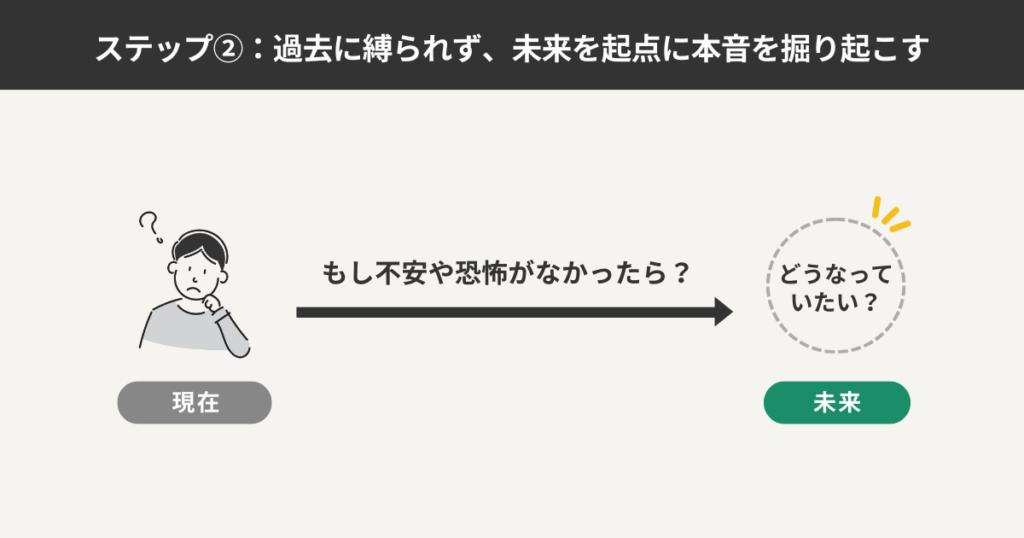

ステップ②:過去に縛られず、未来を起点に本音を掘り起こす

根本的な原因を探り掘り起こすことができたら、次にそれをヒントに本音を掘り起こしていきます。

ポイントは、「もしその不安や恐怖が無かったら?」と考えてみることです。

この質問を自分に投げかけ、出てきた答えがあなたの本音です。

先ほどの例で説明します。

【具体例①】「本当は仕事を辞めたいけど、どうせ自分には無理。」

- 「自分にはどうせ無理」という考えが無かったら?

- 「自分には可能性がある」という前提に立ったら?

- 「転職が簡単にできる世界」だとしたら?

【具体例②】恋愛の悩み「本当は別れたいけど、一人になる孤独感が怖い。」

- もし孤独感がなかったら?

- もし別れても傷つかないとしたら?

- 好きな人と100%付き合えるとしたら?

このように本音を導きだすことができます。

きっと多くの人が「いや、そりゃ現実的に考えなければそういう回答になるよ」と思うでしょう。

おっしゃる通り、それが”本音”というものです。

本音は自分が一番よく知っているのです。

その本音を、頭を使って「できない理由」を作り出しているに過ぎません。

クリエイティブ・アボイダンスを除外するため、「現実的にどうか」を一旦置いておく必要があります。

「自分はこうなりたい」

「本当はこうしたい」

このような本音ベースの理想ではなくては、自分の望む人生は手に入りません。

Tips:過去は「未来を確定する根拠」ではない

「勉強をサボって大学を中退して、ブラック企業でボロボロに…」

「どうせ自分は頑張れない人間だし、将来も頑張れないんだろうな…」

こんな風に、ついつい私たちは「未来は過去の延長線上にある」と思いがちです。

しかし、実際は違います。

決して「過去」というものは「未来を確定する根拠」ではありません。

なぜならば、シンプルにこの世のあらゆるものは変化して当然だからです。

それはあなたにも言える事。

良くも悪くも、「明日自分がどうなっているか」すら正確に予測することはできません。

そして、過去に起こったことは、現在の状態によってどうとでも言えてしまうものでもあります。

例:「受験に失敗して志望校に落ちてしまった」

:他の大学に入り素晴らしい恋人との出会いがあった

:「友達が全くできずいじめを受けてしまった」

過去に起こったのは全く同じ事象。

しかし、解釈次第でポジティブにもネガティブにもなることがわかるでしょう。

以上のことから、「過去」は未来を確定する根拠にはなり得ないのです。

目を向けるべきなのは「未来にどうなっていたいか」のみ。

「未来」というものも、現在の積み重ねの“結果”でしかありません。

だからこそ、未来を起点に考えると今の行動が決まり、その行動が“結果として”思い描いた未来になるのです。

本音をもとに「どんな未来を望むか?」を書き出すワーク

- ステップ1で見つけ出した根本原因が無かったら?と問いかける

- 本音をもとに「どんな未来を望むか」を書き出す

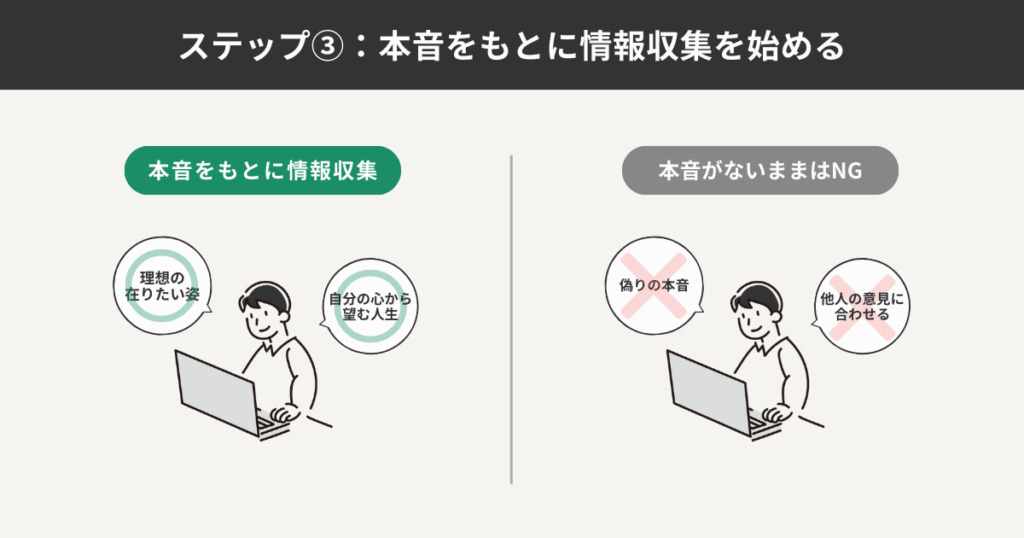

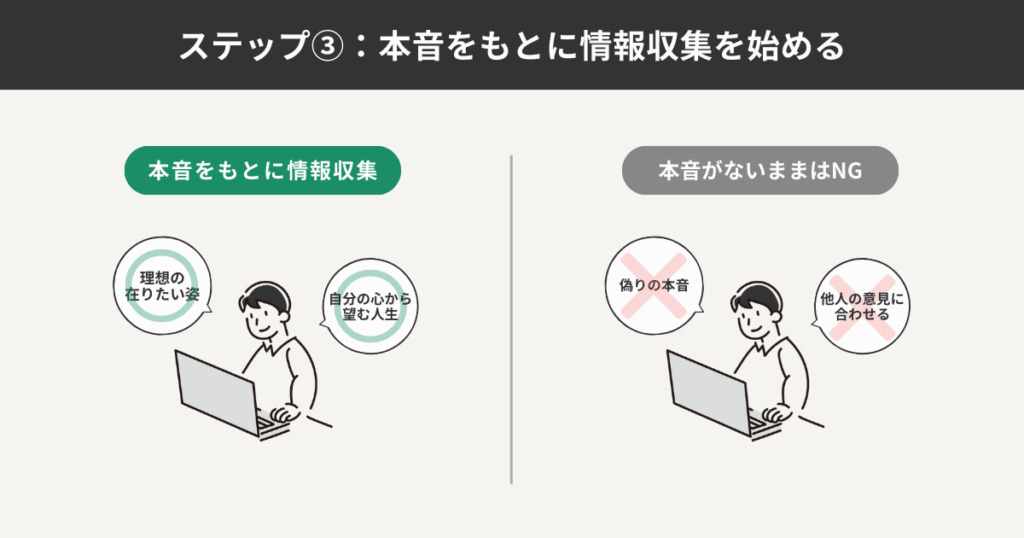

ステップ③:本音をもとに情報収集を始める

本心から望む未来を明確にすることができたら、そこで初めて情報収集を開始しましょう。

- その仕事をやるために必要なスキルを洗い出す

- 転職を上手くいかせるコツに関する本を読んでみる

- 転職エージェントに登録してみる

- なるべく円満に別れる方法を調べる

- 意中の人と付き合える恋愛術に関する本を読んでみる

- 孤独感と上手に付き合う方法を調べてみる

人間は、やるべきことが具体的になるほど「あれ、もしかしてできるかも…」と思えてくるものです。

最初は小さな一歩からで構いません。

情報を集め理想の未来への道筋を描き、それに沿った行動を取り始めましょう。

- やりたい仕事に関する本を読んでみる

- 実際にその仕事をしている人に話を聞きに行く

- セミナーやイベントに参加してみる

- キャリアカウンセラーやコーチングサービスに相談してみる

- 小さく試してみる

本音がないまま情報収集するのはNG

本音がハッキリしないまま、漠然と調べ始めるのは危険です。

なぜなら、現代は情報が洪水のようにあふれかえっているため。

それは、『地図を持たず海に放り出される』といっても過言ではありません。

- 〇〇の方がイイよ!

- △△の方がカンタンに稼げるよ!

- ✕✕をやってない人は将来ヤバイよ?

このような強いメッセージによって、せっかく見えてきた自分の本音を否定し始めてしまいます。

それでは本末転倒ですよね。

情報というのはあくまで「手段」であり、それ以上でもそれ以下でもありません。

- 理想の在りたい姿

- 自分の心から望む人生

これらを叶えるための手段なのです。

もっと簡単に見つけたい方は「7大特典」がオススメ

やりたいことを本気で明確にしたい人は、以下の7大特典を活用しましょう。

ハッキリ言ってしまうと、自分の本音を自分で見つけるのはとても難しいこと。

簡単にわかるなら誰も苦労しませんよね。

- 全97枚の豊富なワークシート

- 1時間30分にも及ぶ動画講座

これらを使えば、将来どうしたいかを明確にすることができます。

以下のボタンから無料で受け取ってみてください。

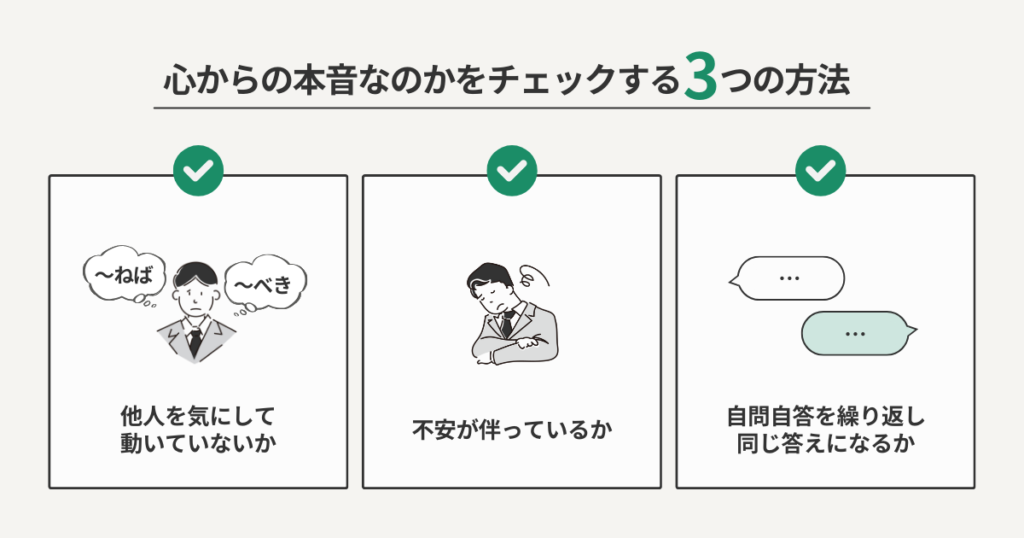

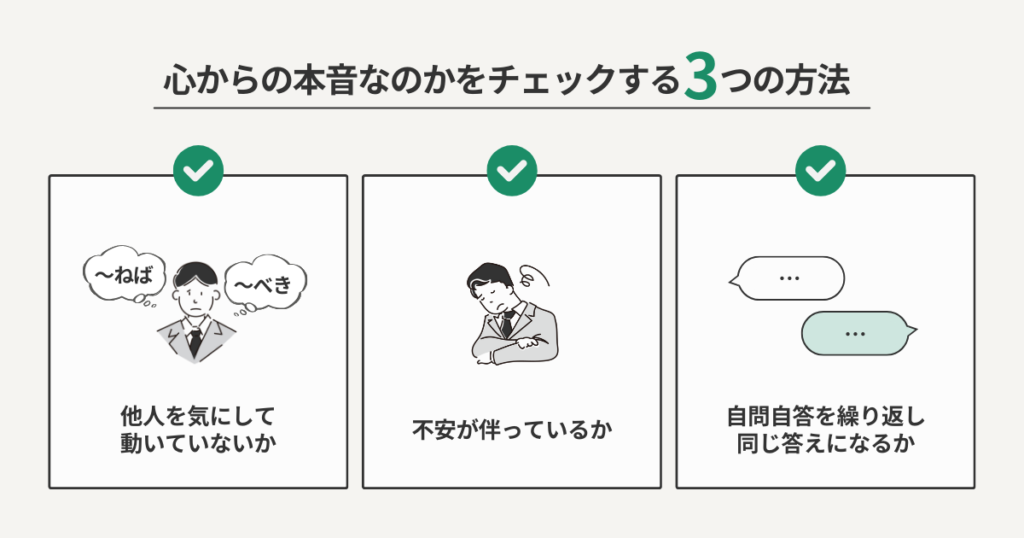

本当に自分の心からの本音なのかをチェックする3つの方法

ここまで、3ステップに従い「自分がどうしたいか」を明確にしていただきました。

徐々に「あ、自分はこうしたいのかも…」と自覚し始めていることかと思います。

しかし、本音に確信を持つことは難しいこと。

なぜなら「自分の本音」というのは、誰とも答え合わせができないものだからです。

誰も「いいね!その本音、正しい本音だよ!」と、言ってはくれません。

「自分で考え、自分で答えを出し、自分で確信を持つ」

これでしか「自分の本音に確信を持つ」ということは成り得ません。

出てきた本音をチェックし、より解像度を高める方法を解説していきます。

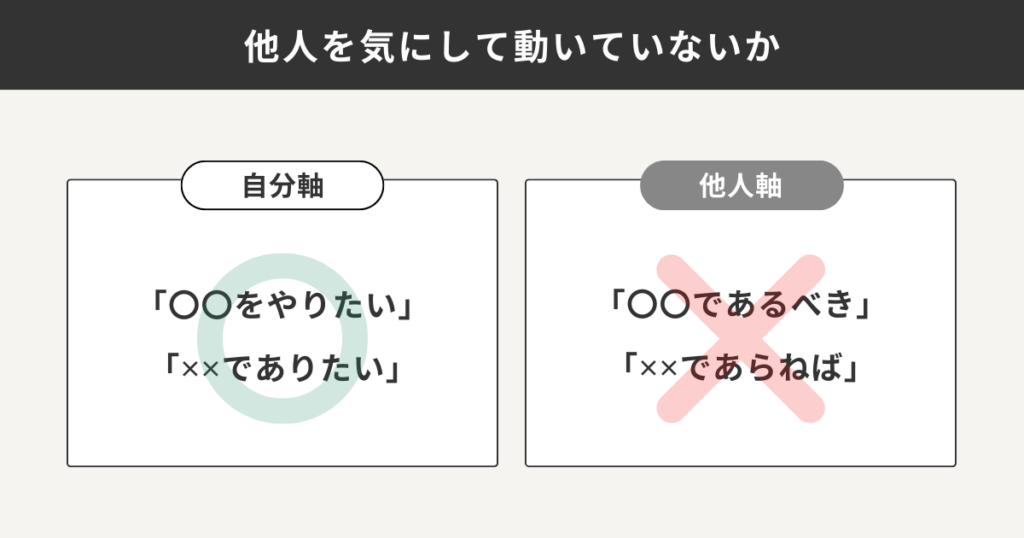

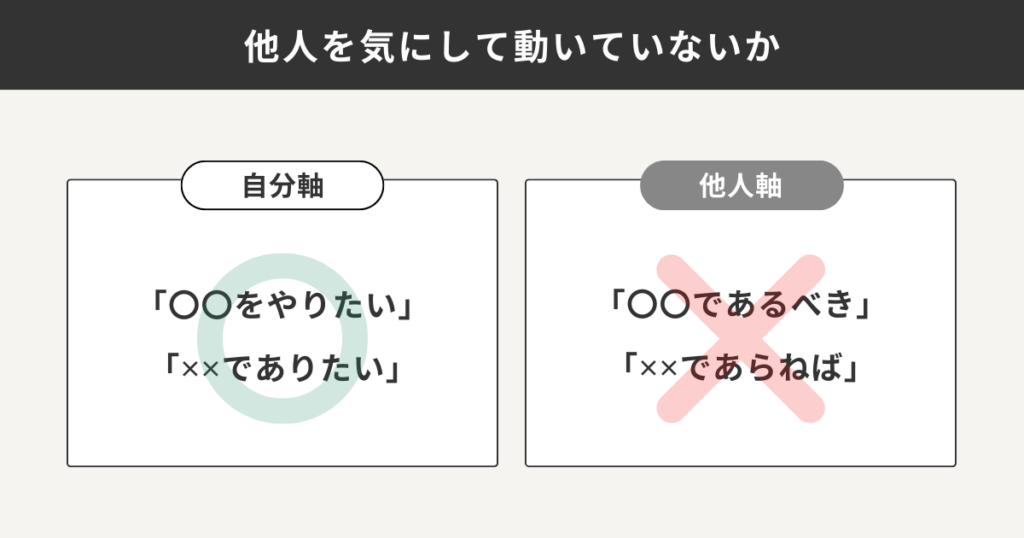

「べき」「ねば」になっていないか

もしも出てきた本音に、以下の文言がついたら注意が必要です。

- 〇〇であるべき

- △△であらねば

これらは、自分の本音ではない可能性があります。

例:「何でもこなせる立派な人間になりたい!」

→なぜなら自分は長男だから

→長男らしくしっかりす”べき”だから

例:「もっとバリバリ働いて稼ぎたい!」

→なぜなら男は経済力をつける”べき”だから

これは、まだ「他人からどう思われるか」という他人軸の基準が残っている状態。

本音には、他人軸は含まれません。

心からの本音が出ている場合は、以下のような表現になっているはずです。

- 自分は〇〇が素晴らしいと思うから”やりたい”

- ✕✕な人間は素晴らしいと思うから自分もそう”ありたい”

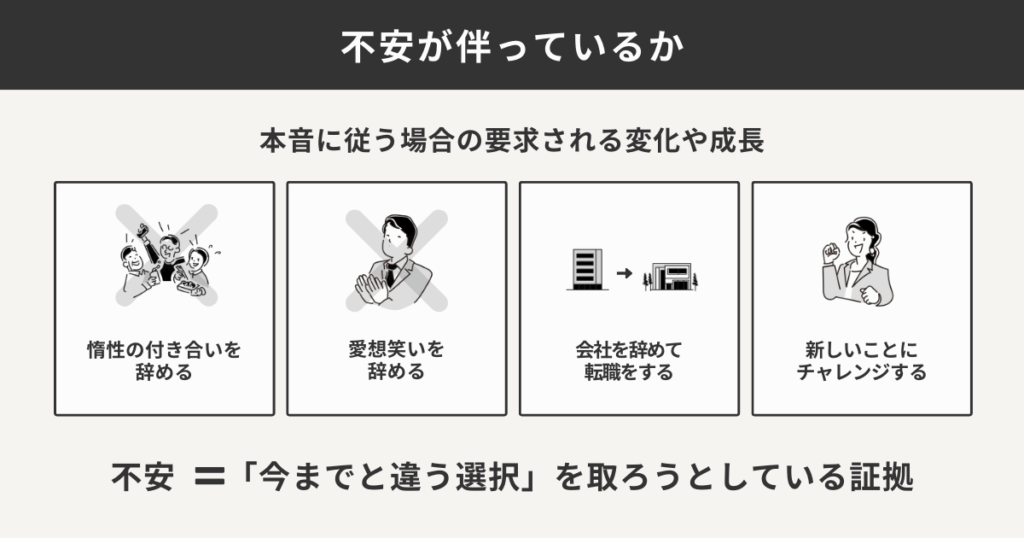

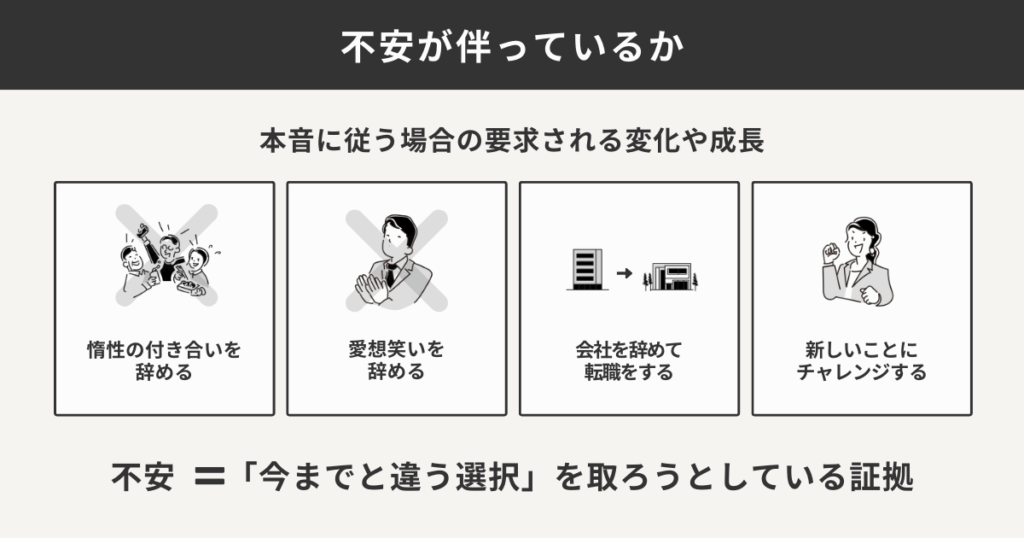

「不安」が伴っているか

自分の心からの本音に従って生きていく場合、何かしらの変化や成長が要求されます。

- 惰性で付き合いを辞める

- 愛想笑いを辞める

- 会社を辞めて転職をする

- やったことのないことにチャレンジする

このような「行動の変化」が要求されてしかるべき。

他人軸で生きてきたならば、「行動の変化」は現状の安全な範囲の外にあるはずです。

つまり、恐怖や不安があって当然だということ。

不安がない=今までの「不満な人生」を否定できていない状態。

人間は変化を恐れるものです。

変化に対し不安を感じる事自体は、全くおかしなことではありません。

もし不安が伴っていない場合、現状維持を選択しているだけの可能性もあります。

もう一度見直してみましょう。

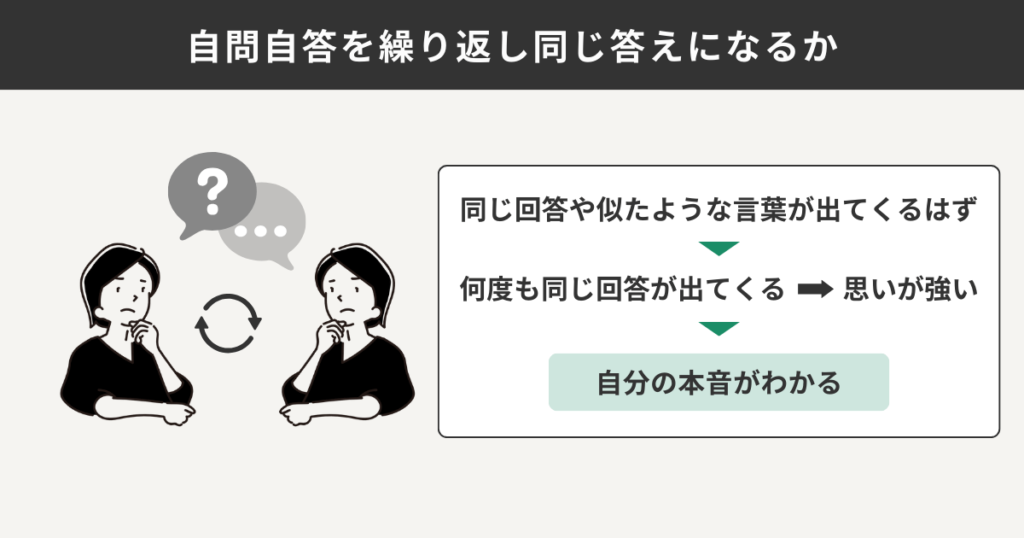

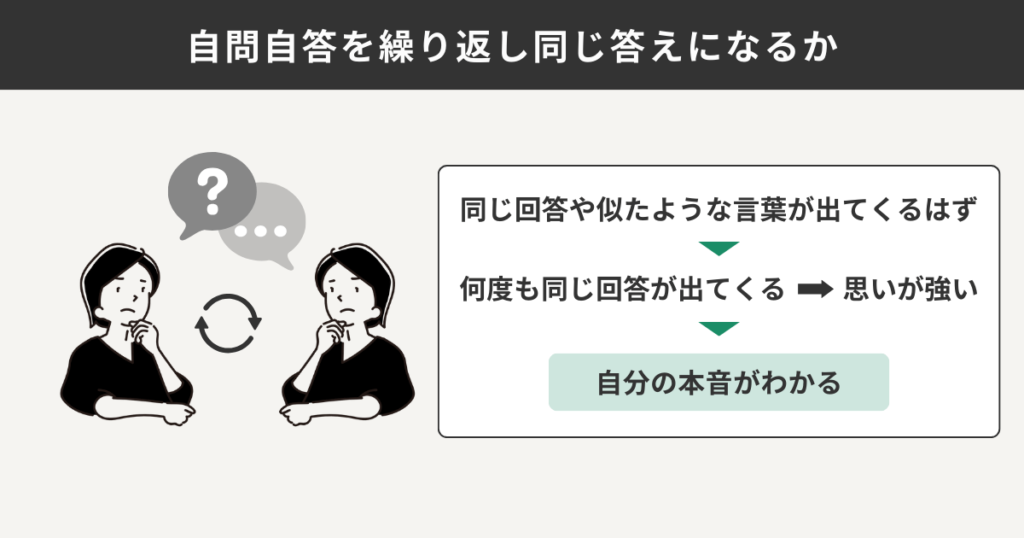

自問自答を繰り返し同じ回答が出てくるか

自問自答は、何度も繰り返し行いましょう。

何度も自問自答を繰り返していくと、同じ回答・似たような言葉が出てくることに気づくはずです。

- 必ず「自分で何かを作りたい」というワードが出てくる

- 「挑戦」「成長」といった前向きなワードが出てくる

何度も同じ回答が出てくるということは、それだけその思いが強いということ。

「普段から、そのことについて考えている」とも言えます。

少し自問自答を繰り返したくらいでは、本音を明確にすることは難しいでしょう。

1時間や2時間程度では足りません。

1日だけで終わらせず、じっくりと自分と向き合ってあげてください。

長期的な目線で、少しずつ「自分の本音」を形作り確信を醸成していきましょう。

コツコツ自問自答した時間が、後の何十年を充実させるかドブに捨てるかを左右します。

\ 2,000名以上が申込みに殺到!/

※強引な勧誘は一切ありません

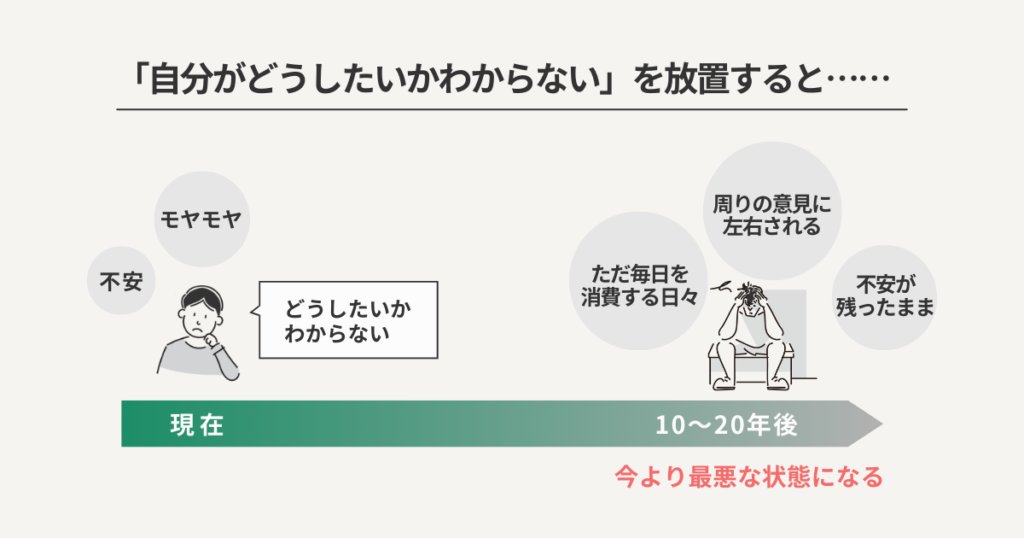

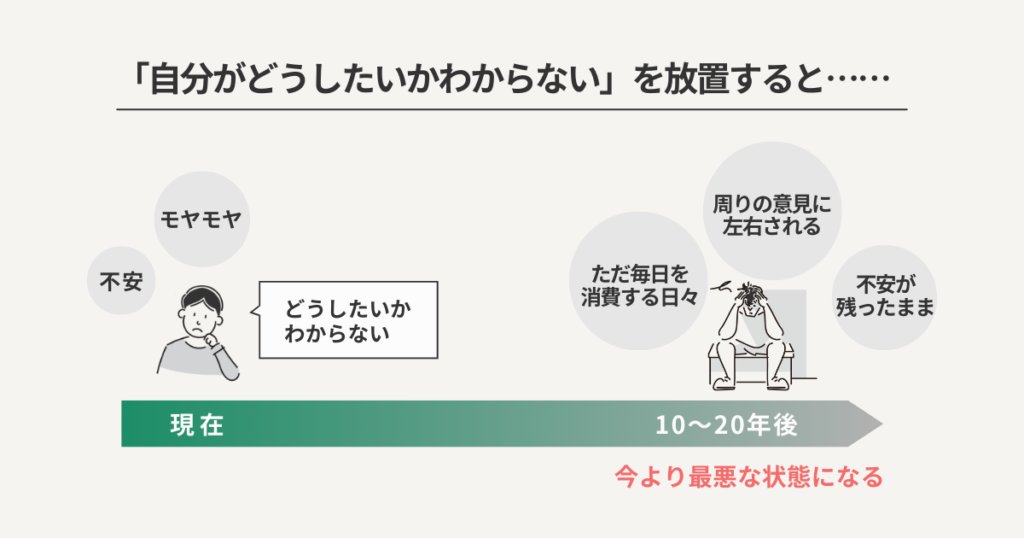

「自分がどうしたいかわからない」を放置すると……

「自分がどうしたいかわからない」は、漠然とした不安感・モヤモヤの“種”です。

その種を放置したまま時間が過ぎると、以下のようなデメリットがあります。

- 不安が拭えないまま時間だけが過ぎる

- 意見を求められたときに答えられない

- 社会に貢献できている実感がわかない

そうなれば、余計に自分の本音に蓋をして、誤魔化し誤魔化し人生を“消費”することになりかねません。

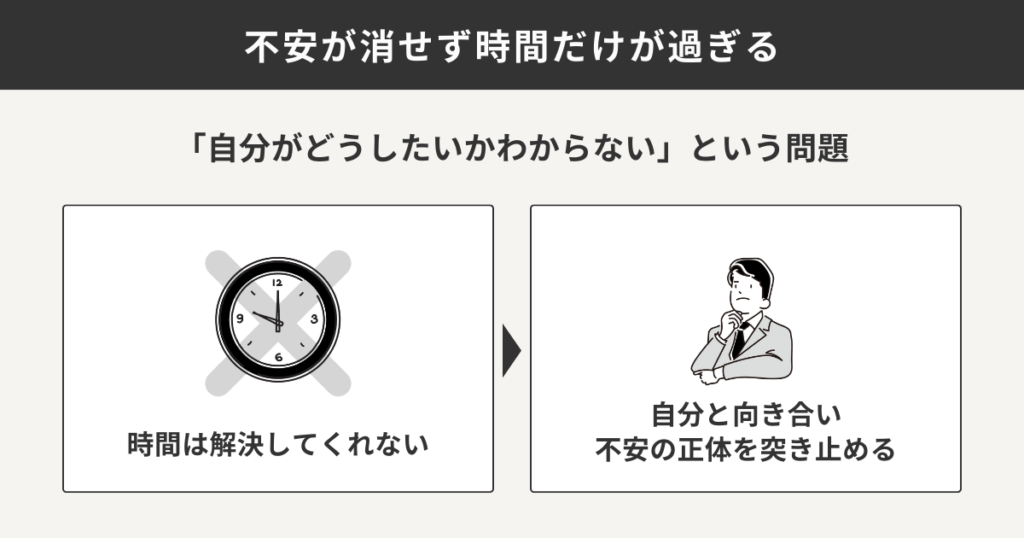

漠然とした不安が拭えないまま時間だけが過ぎる

「自分がどうしたいかわからない」という問題は、時間が解決してくれる問題ではありません。

しっかりと自分と向き合わなくてはいけないのです。

「漠然とした不安の正体」を突き止めなければ解決しません。

問題を放置しようと、今ここで向き合おうと、どちらにしろつらい部分は避けられないのです。

だとしたら、今ここでしっかりと向き合った方が良いのではないでしょうか。

自分の本音に向き合い、自分らしい人生を選択した方が良いのではないでしょうか。

意見を求められたときに答えられない

「自分がどうしたいか」を理解している人は、必ず「自分の意見」をパッと口にすることができます。

なぜなら、自分と向き合い、考えを整理し、答えを持っているから。

脳内がシンプルな状態。

「自分がどうしたいかがわからない」状態のままでは、常に他人の意見に惑わされることになります。

「信念がない」という印象を抱かせてしまうこともあるでしょう。

自分の考えを持っているか否かは、少し会話をすれば、簡単に見透かされてしまうものです。

それでは仕事であれ恋愛であれ、人の心をつかみ、信頼をつかみ取ることはできません。

社会やどれだけ貢献できているかがわからなくなる

「自分はこうしたい」という意志を持っていなければ、モヤモヤした不満感が残るでしょう。

- 会社で評価されても「なんか違うな…」

- お客様に感謝されても「なんか嬉しくない…」

こうなってしまうのは当然です。

「自分の意志で社会に貢献している」という実感がないのですから。

「指示されるからやってるだけ」という意識では、喜びも充実感も得られないのは当然です。

【例】

本当は「保険なんて要らないよな…」と思っている

この状態では、以下のような疑念が付きまといます。

- 本当に社会のためになってるのだろうか…

- お客様の人生を本質的に良くしているのだろうか…

こんな状態では、仮にお客様に喜んでもらっても嬉しくはありません。

もちろん、成果が出れば社会的に承認されたという快感によって、一時的なごまかしは効くでしょう。

しかしそれも、遅かれ早かれいずれ崩れ去る時が来ます。

誰しも、そんなことになりたくはないですよね。

であれば、今この瞬間から「自分がどうしたいか」を明確にすべきです。

本音で意志決定をする人生を、今この瞬間から始めるのです。

\ 2,000名以上が申込みに殺到!/

※強引な勧誘は一切ありません

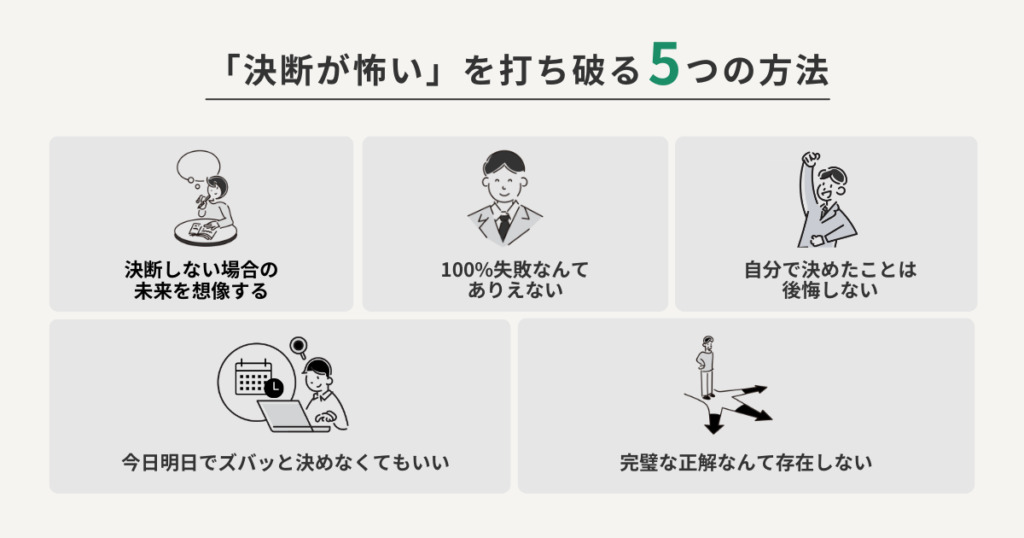

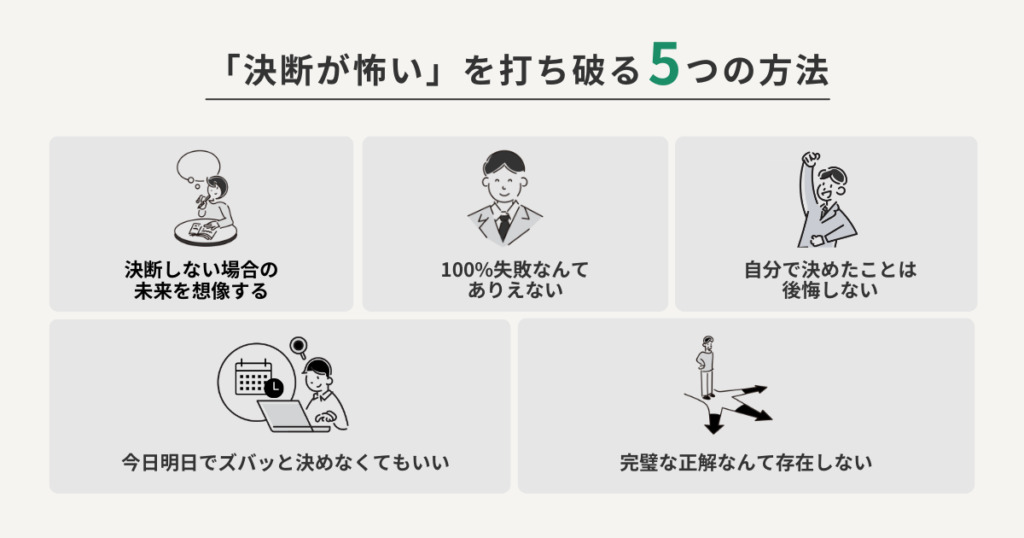

「決断が怖い」を打ち破る5つの方法

「自分がどうしたいか」が明確になれば、その本音から目をそらすことができなくなってきます。

とはいえ、行動に移すのは恐怖が伴うものです。

「こんなことになるくらいなら、本音なんか気づくんじゃなかった…」

と、気づいてしまったことを後悔してしまうケースも少なくありません。

そうなってしまわないために、決断に伴う恐怖に対する対処法も知っておきましょう。

- 決断しない場合に訪れる未来を想像する

- 「100%失敗」なんてありえない

- 自分で決めた選択に「後悔」は生まれない

- 今日明日でズバッと決めなくてもいい

- 完璧な正解なんて存在しない

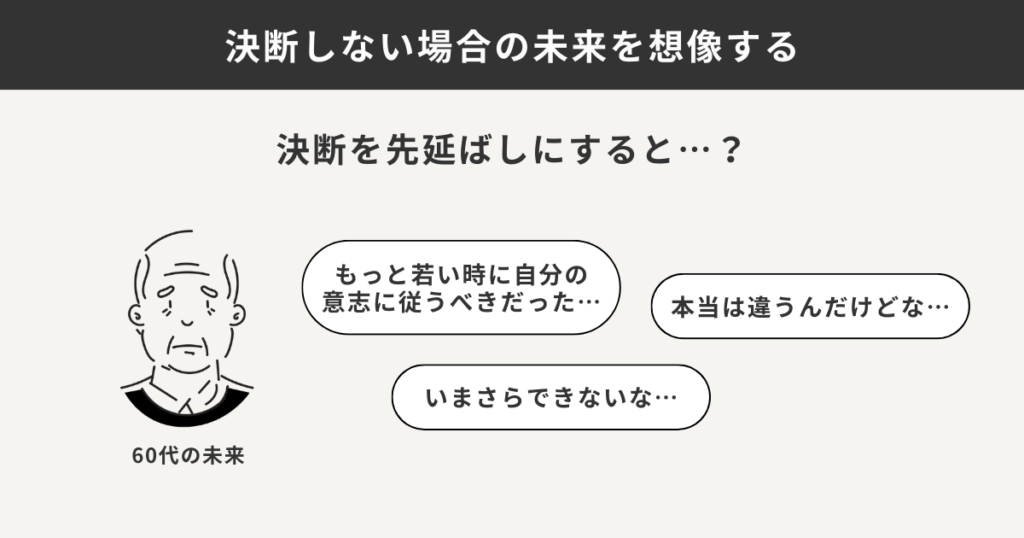

①:決断しない場合に訪れる未来を想像する

決断するという行為は、確かに恐怖や不安を伴うものです。

その気持ちはとてもよくわかります。

怖くないわけがありません。

しかし、今あなたが抱えている「どうしたいかわからない」状態を放置してしまったらどうでしょう?

決断をズルズル先延ばしにした結果、未来はどうなっているでしょうか?

仕事なら…

- 退職まで何十年も耐えなくてはいけない

- 守るものが増えてリスクが取れなくなる

- 挑戦する気力・体力も残っていない

恋愛なら…

- 流されるままに結婚

- 出産

- 養育費の確保

また別の不安や恐怖が溜まっていくでしょう。

自分に嘘をついて生きるのも1つの人生でしょう。

それを否定するつもりはありません。

あなたはどちらの人生を選びたいですか?

自分の望む未来を、自分の納得する人生を得たいですよね?

それなら勇気をもって決断しましょう。

決断の先には、「自分らしい最高の人生」が待っています。

②:「100%失敗」なんてありえない

決断することには必ずリスクが伴うものです。

失敗も経験するかもしれないでしょう。

しかし、本音に従う人生における失敗は、「失敗」ではなく「学習」「教訓」です。

なんだかんだ、昔の失敗も「あんなこともあったよな…」と思い出話になってしまうもの。

「これは100%失敗だ…」と決めつけることに、一体どれだけの意味があるでしょうか?

失敗は「失敗だった」と自ら認め、全てをあきらめた時に初めて失敗になるのです。

③:自分で決めた選択に「後悔」は生まれない

- 世間体を考えて…

- 親がこう言ってるし…

このように、他人の基準を借りて判断したものは簡単に他責にできます。

対して、自分で決めた選択は「でも、自分で選んだことだしな」と自責で考えることができるのです。

後悔が生まれません。

【自責の場合】

『自分でどうにかしようとする』

⇒具体的な行動に結びつく

【他責の場合】

『自分でどうにかしようとしない』

⇒受けの姿勢で行動が伴わない

他責と自責では「責任の所在」が違います。

そのため、問題に相対したとき、その後の行動が変わってくるのです。

「責任」と聞くとプレッシャーに感じてしまいますよね。

しかし、よく考えてみてください。

「責任が自分にある」ということは、裏を返せば「自分に決定権がある」ということでもあります。

「自分に決定権があるか否か」は、幸福に関わることが研究によってわかっています。

参照元:『自己決定に関するエビデンス』:幸福感と自己決定―日本における実証研

「どんな選択をしたか」よりも「自分で選択したかどうか」が重要。

その後の行動の質を大きく左右するのです。

④:今日明日でズバッと決めなくてもいい

ついつい焦って「今すぐどうにかしたい!」と思ってしまいがちです。

その気持ちはとてもよくわかります。

ですが、人生における大事なことだからこそ、焦らずじっくりと考えましょう。

時間をかけて自分と対話することは、未来で大きな間違いを犯すリスクを下げる事にもなります。

手元の小さなズレも、距離を増せば増すほどズレは大きくなっていくものです。

それと同じように、現時点での小さなズレを放置しておけば、未来では大きなズレを生みかねません。

焦りのエネルギーは、「自分と向き合い本音を探り出すこと」に向けましょう。

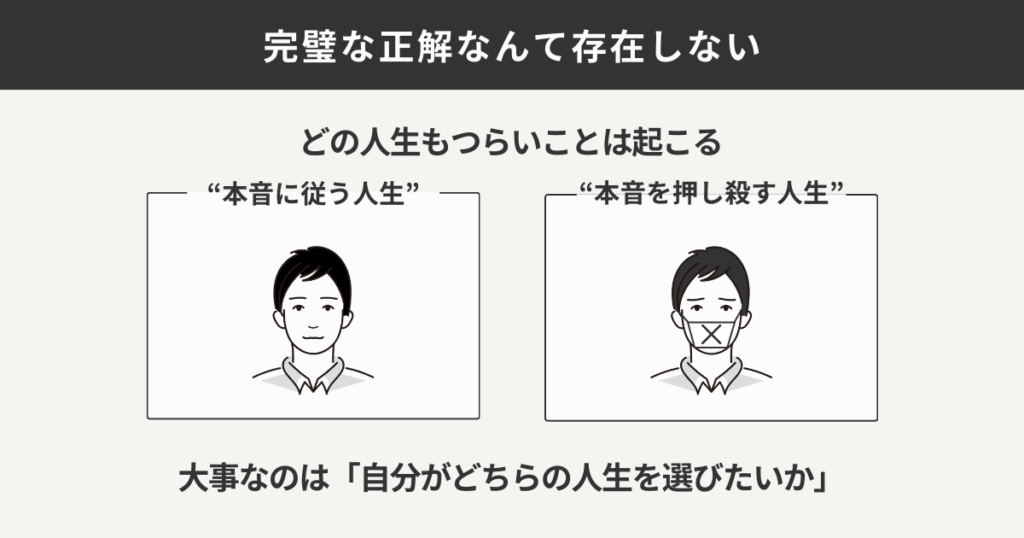

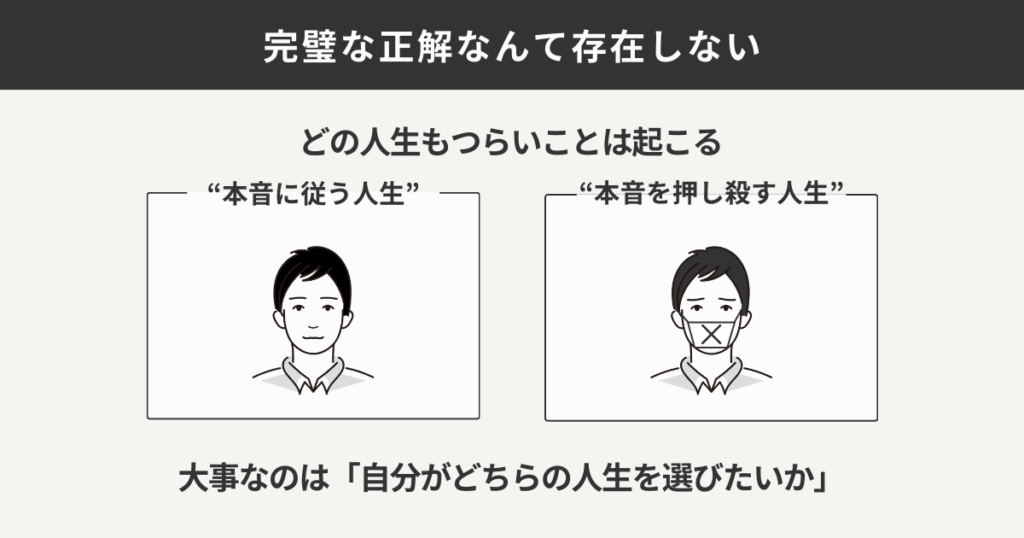

⑤:完璧な正解なんて存在しない

- 本音に従う人生

- 本音を押し殺す人生

どちらも同じ「一個人の人生」であり、それ以上でもそれ以下でもありません。

そこに良し悪し・優劣・善悪はありません。

なぜなら、立場や状況、時代や環境によって簡単に変わってしまうものだからです。

そもそも正解など、どこにありません。

大事なのは、「あなたはどちらの人生を選びたいですか?」ということのみ。

それだけを意識してください。

- 客観的な良し悪し

- 優劣

- 善悪

これらはつまり、「他人に決めてほしい」という心理から”判断基準”を他所から借りてくる行為。

そこに「自分がどうしたいか」は含まれません。

一生モヤモヤし続けることになるでしょう。

そして、これも覚えておきましょう。

どんな人生を選ぼうと

結局、何かしらつらいことが待ち受けている

これは避けようのない現実です。

どうせどちらもつらいことがあるのなら、自ら納得のいく選択をしたいと思いませんか?

少なくとも私は、自ら納得のいく選択を望みます。

あなたはどちらを選択したいですか?

\ 2,000名以上が申込みに殺到!/

※強引な勧誘は一切ありません

「自分がどうしたいかわからない」と悩む人のよくある質問

「自分がどうしたいかわからない」と悩む人はあなただけではありません。

現代を生きる多くの人が、他人軸で生きる事が普通になってしまっている状態です。

珍しいことではありません。

同じ悩みを抱える人の質問への解答を、参考にしてみてください。

- 仕事で「自分がどうしたいかわからない」という時はどうしたらいい?

- 恋愛で「自分がどうしたいかわからない」という時はどうしたらいい?

- 人生そのもので「自分がどうしたいかわからない」という時はどうしたらいい?

- 「診断とかをやってみても、いまいちピンとこない…」という場合はどうしたらいい?

どんな場面においても、以下の2点が本質です。

- 自分の本音を探ること

- その本音をどうやって現実に落とし込むか

\ 2,000名以上が申込みに殺到!/

※強引な勧誘は一切ありません

まとめ:自分軸で生き始めると「自分がどうしたいかわからない」から卒業できる

3ステップで「自分がどうしたいかわからない」を解決する方法を解説しました。

最後に要点をまとめます。

- 他人軸で生きることをやめる

- 本音を探り自分軸を定める

- 恐怖を打ち破って決断する

- 本音ベースの行動をする

どんな選択も、何かしらつらいこと・苦しいことがつきもの。

こればかりは避けることができません。

どうせ同じく痛みを伴うのであれば、「望まない人生」のために消耗するのは辞めましょう。

望む人生を選択したほうが、多少のつらいこと・苦しいことは簡単に乗り越えられるものです。

とはいえ、怖いものは怖いですよね。

- 1人で決断するのはやっぱり怖い…

- 自分の本音に自信が持てない…

と思う方は、GOAL-Bの提供するコーチングサービス「キャリスピ」の利用をおすすめします。

コーチと二人三脚ではなら、安心して自分の本当に望む人生を描いていくことができるでしょう。

無料のコーチング体験も行っていますので、まずは気軽にお申し込みください。

\ 2,000名以上が申込みに殺到!/

※強引な勧誘は一切ありません